Противопоказания для донора печени

Печень очень важна для человеческого организма. Она выполняет ряд функций, при сбое которых может пострадать весь организм. Нарушения могут возникать из-за ряда патологий, которые могут не так то просто лечиться. И иногда для того, чтобы излечиться от заболевания человеку предлагают провести пересадку печени.

Как заболевания печени влияют на организм и зачем проводят операцию по пересадке

Этот орган выполняет дезинтоксикационную функцию. Она характеризуется очищением крови от продуктов распада. Если эта функция нарушается, происходит отравление организма. Вследствие чего возникает печёночная недостаточность и желтуха.

Показания для пересадки:

- Цирроз.

- Рак печени.

- Тяжёлый гепатит.

- Печёночная недостаточность.

- Асцит.

- Портальная гипертензия.

- Кровотечения из печёночных вен.

Трансплантация – это очень серьёзная операция, которая назначается не во всех случаях. Её назначение оправдано только тогда, когда все способы консервативной терапии исчерпаны.

Противопоказания к трансплантации:

- Тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой системы.

- Заболевания лёгких.

- Острые инфекционные заболевания.

- Алкоголизм.

- Непрекращающаяся наркотическая зависимость.

- Рак, не поддающийся терапии.

- Аномалии строения печени.

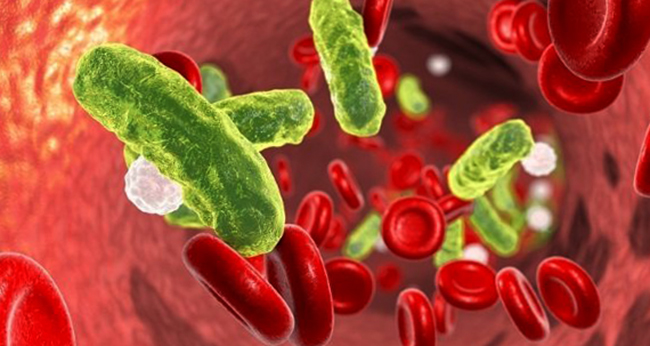

- Сепсис.

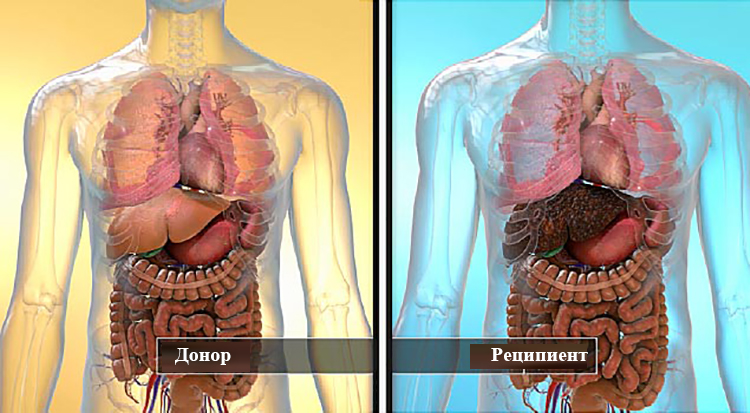

После того как было принято решение об операции начинается поиск подходящего донора. Это может быть человек посторонний из всемирного реестра доноров. Но лучше, если им будет выступать близкий родственник пациента. В таком случае донорский орган будет практически идеально подходить реципиенту. От органа донора берут лишь одну долю печени. Так как у неё есть способность восстанавливаться.

Кроме того, трансплантацию проводят от умерших людей в результате несчастного случая. Но в этом виде трансплантации существует существенный нюанс, орган может быть уже поврежден. Но эти повреждения были незаметными при его обследовании. Но также существует весомый плюс пересадки от умершего человека – это время ожидания. В этом случае временной промежуток поиска заметно сокращается. Поиск донорской печени от живого человека порой занимает очень длительное время и иногда больные так и дожидаются очереди на трансплантацию.

При пересадке печени у пациентов может развиться ряд осложнений. К ним относится отторжение трансплантата, обильные кровотечения и возобновление заболевания и инфекционные осложнения.

При выборе донора врачи отмечают его состояние здоровья. У него не должно быть инфекций в острой или хронической форме. Лучше всего, им будет человек молодого возраста и без вредных привычек.

Перед операцией донора госпитализируют, в больнице он сдаёт необходимые анализы и проводит исследования. Если их результат хороший – назначают день операции. После операции донор проводит под медицинским наблюдением 10-12 дней.

Последствия пересадки печени для донора

Считается, что развитие осложнений при донорстве печени маловероятно. Но иногда они возникают и могут привести не только к тяжёлым последствиям для здоровья, но и к смерти донора.

- Кровотечения во время операции. При проведении операции хирург может задеть крупный сосуд и после этого возникнет кровотечение. Такое осложнение встречается крайне редко, так как квалификация хирургов, занимающихся такими операциями обычно очень высока.

- Скрытые кровотечения после проведения операции и в поздний послеоперационный период. Это осложнение связано с нарушениями в работе кроветворной системы. Возникает из-за нарушения свёртывания крови. Может возникнуть спустя 3 месяца после операции.

- Тромбоз воротной вены. Характеризуется образованием тромба в просвете крупного сосуда и несёт угрозу для жизни.

- Желчеистечение. Проявляется истечением экссудата из оперированной доли. Это явление проходит само по себе и впоследствии не причиняет дискомфорт человеку.

- Послеоперационные грыжи. Возникают спустя несколько лет после перенесённой операции и представляют собой выпячивание брюшного пресса. Развиваются из-за различных причин, образуясь из послеоперационного рубца.

- Снижение иммунитета. Многие доноры замечали снижение сопротивляемости организма к различным инфекционным заболеваниям.

- Ухудшение ферментативной функции. Возникает спустя годы после операции. Питательные вещества хуже усваиваются организмом, приводя к расстройству пищеварения.

- Психологические проблемы. Это осложнение ещё не изучено до конца, но тем не менее учёные выявили взаимосвязь нарушений психологической сферы и донорство печени.

- Воспаление печени.

- Инфекционные осложнения. К таким осложнениям может относиться спонтанный бактериальный перитонит (воспаление брюшины) и сепсис. Риск возникновения инфекционных осложнений повышается, если у человека в организме существуют хронические очаги инфекции (кариес, отит, синусит, пиелонефрит). Лечение проводится с помощью антибиотиков широкого спектра. Такое осложнение встречается редко, так как донор перед операцией проходит полное обследование, а во время оперативного вмешательства строго соблюдают принципы асептики и антисептики.

Сепсис

Сепсис

Вывод

Конечно, для донора операция по трансплантации печени считается менее опасной, чем для реципиента. Но тем не осложнения могут развиться и привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Поэтому очень важно отнестись к донорству со всей серьёзностью. У донора не должно быть проблем со здоровьем. Должны отсутствовать любые нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и мочеполовой системы. А также донор должен иметь хорошую иммунную защиту и пролеченные очаги хронической инфекции. Тогда риск возникновения осложнений во время проведения операции снизится в несколько раз.

Трансплантация печени или печеночная трансплантация — хирургическая операция, заключающаяся в замене больной печени на здоровую печень другого человека (аллотрансплантация).

История[править | править код]

В 1958 году Фрэнсис Мур описал методику ортотопической трансплантации печени у собак.

Первая трансплантация печени человека была выполнена 1 марта 1963 американским хирургом Томасом Старзлом в Денвере, Колорадо . Пациент умер от кровопотери. В течение следующих 3 лет он выполнил ещё 5 операций, но реципиенты не жили дольше 7 месяцев.[1]

В 1967 году Томас Старзл впервые применил антилимфоцитарную сыворотку и смог осуществить успешную трансплантацию печени. К 1977 году в мире было проведено 200 подобных операций. В этот период технические проблемы были преодолены. В 1979 году Рой Калне впервые применил циклоспорин у двух пациентов, которым была проведена трансплантация печени.[2]

В Европе первая успешная пересадка печени была проведена в Кембриджском университете в 1967 году. С тех пор непрерывно разрабатывались новые технологии трансплантации печени от человека человеку.

Программы трансплантации печени были начаты в Чехии в 1983 году, в Польше в 1990 году (детская), за которой последовала программа для взрослых — в 1994 году; первая трансплантация печени в Венгрии была проведена в 1995 году, а Словакия начала свою программу трансплантации печени в 2008 году. В настоящее время в Словакии существует 2 центра трансплантации печени, 1 центр в Венгрии, 6 центров в Польше и 2 центра в Чехии.[3]

Трансплантация печени на Украине[править | править код]

В 1994 году в Запорожском центре трансплантологии профессор Александр Семенович Никоненко провел первую на Украине трансплантацию печени от умершего донора. К 2000 году на Украине было произведено 7 трансплантаций печени, 4 из которых были успешны. В 2001 году, проф. В. Ф Саенко и А. Р. Котенко впервые в стране провели трансплантацию части печени от живого родственника донора в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова[4] .[5]

Юбилейную, 100-ю операцию по пересадке печени на Украине осуществили специалисты Института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова в 2012 году.[6]

Показания[править | править код]

Показания к трансплантации печени возникают при наличии следующих состояний (AASLD Practice Guidelines):

- Острая печеночная недостаточность

- Осложнения цирроза печени – асцит, хроническая кровопотеря вследствие кровотечений из порто-кавальных шунтов, рак печени, рефрактерные кровотечения из варикозно расширенных вен, печеночно-клеточная недостаточность.

- Обусловленные поражением печени системные метаболические нарушения: дефицит α1-антитрипсина, семейный амилоидоз, болезнь накопления гликогена, гемохроматоз, первичная оксалурия, болезнь Вильсона.

- Системные осложнения хронических болезней печени – гепатопульмональный синдром, портопульмональная гипертензия

Для оценки прогноза выживаемости пациента в листе ожидания и выработке показаний на его основе в большинстве центров мира используют расчётный критерий MELD [7]

Показания к трансплантации печени у пациента имеются при уровне MELD более 15.

Противопоказания[править | править код]

Оценка противопоказаний к трансплантации печени всегда является ещё более ответственным процессом, чем оценка показаний. К более или менее явным «абсолютным» противопоказаниям к трансплантации печени, при наличии которых трансплантация печени не должна обсуждаться, следует отнести следующие обстоятельства:

- Значение MELD < 15

- Тяжелая декомпенсированная патология сердечно-сосудистой системы или легких

- Продолжающаяся зависимость от приема алкоголя или наркотиков

- Гепатоцеллюлярная карцинома с метастатическим распространением

- Сепсис, не поддающийся терапии

- Анатомические аномалии, технически не позволяющие выполнить трансплантацию печени (всегда подлежит оценке хирургом-трансплантологом).

- Внутрипечёночная холангиокарцинома

- Фульминантная печёночная недостаточность с внутричерепным давлением >50 mm Hg или АД <40 mm Hg

- Гемангиосаркома

- Систематический инкомплаенс

- Отсутствие социальной поддержки

Источники донорских органов.[править | править код]

• Живые родственные доноры. Этот вариант применяется чаще всего у детей. Один из родителей является донором части печени (split-трансплантация) – правой или левой доли – так, чтобы масса трансплантата была не менее 1% массы тела реципиента.

• Посмертные доноры. Для успешного изъятия печени используют доноры органов с бьющимся сердцем, т.е. доноры с констатированной смертью мозга.

Подготовка пациента[править | править код]

• Пациент укладывается на спину с отведенными на 90˚ руками.

• Укладывание пациента с использованием комплекта гелевых подушек под голову, руки, крестец, колени, пятки.

• Постановка периферического венозного катетера большого диаметра (14-16 G) предпочтительнее в вену в локтевой ямке.

• Базовый обязательный мониторинг:ЭКГ, SpO2, неинвазивное АД.

• Постановка интродьюсера катетера Сван-Ганца, по показаниям – диализного катетера.

• Постановка артериального катетера, при необходимости – под УЗ-контролем.

• Постановка назогастрального зонда.

• Установка температурного датчика в пищевод.

• Инвазивный мониторинг центрального венозного давления, артериального давления.

• Постановка мочевого катетера и присоединение к нему системы для почасового измерения диуреза.

Хирургическая техника трансплантации печени[править | править код]

Хирургический доступ[править | править код]

Двусторонний субкостальный разрез, дополненный срединным разрезом до мечевидного отростка – доступ типа «Мерседес». При выполнении доступа требуется соблюдение тщательного гемостаза, ввиду наличия обширной развитой сети подкожных вен.

Этапы хирургического вмешательства у реципиента[править | править код]

• Гепатэктомия.

Удаление пораженной печени в большинстве случаев представляет собой наиболее трудоемкий этап. В случае опухолевых поражений печени это связано с выраженной гепатомегалией. В случаях же цирроза, несмотря на значительное уменьшение размеров печени, гепатэктомия усложняется наличием венозных коллатералей в связках печени и ее воротах, наличием спаек, а также изменением обычных топографо-анатомических отношений в верхнем отделе брюшной полости и нарушениями свертывающей системы крови.

• Наложение сосудистых анастомозов (в следующей последовательности – кавальная, портальная, артериальная реконструкция).

• Гемостаз и формирование желчеотводящего анастомоза.

• Рассечение связочного аппарата начинают с круглой и серповидной связок. Затем пересекаются левая треугольная и левая венечная связки.

• Диссекция печеночно-двенадцатиперстной связки, при этом выделение воротной вены и печеночной артерии предусматривает полное освобождение от околососудистой ткани, тогда как при выделении желчного протока скелетирование последнего нежелательно. (Доступ к элементам печеночно-двенадцатиперстной связки может быть крайне сложен. Изоляции элементов могут мешать увеличенные лимфатические узлы, содержащие множественные венозные и лимфатические коллатерали, спайки после перенесенных оперативных вмешательств)

• Общий желчный проток с окружающей клетчаткой пересекается. Собственная печеночная артерия выделяется до паренхимы. Она или ее долевые ветви должны быть лигированы как можно дистальнее. Проксимально артерия мобилизуется до желудочно-двенадцатиперстной с выделением последней и взятием на держалку. Воротная вена склелетируется с подведением турникета.

• После мобилизации элементов печеночно-двенадцатиперстной связки рассекают правую венечную связку и мобилизуют правую долю печени. (Данная манипуляция в условиях выраженного фиброза, развития венозных коллатералей, в особенности при уменьшении размеров печени представляет значительные трудности и нередко осложняется диффузным кровотечением из паренхимы печени)

• После описанных манипуляций становится доступной позадипеченочный отдел нижней полой вены (НПВ).

Дальнейшие действия зависят от избранной техники имплантации печени «классической» или Piggyback.

Классическая техника ортотопической трансплантации печени[править | править код]

• Позадипеченочный отдел НПВ мобилизуется на всем протяжении ретрокавального пространства: от почечных вен до диафрагмы.

• Ключевым моментом является выделение и пересечение правой надпочечниковой вены, впадающей непосредственно в НПВ.

• После подготовки НПВ пережимается воротная и полая вены (проксимально и дистально), выполняется гепатэктомия.

• Формируются анастомозы нижней полой вены донорской печени и реципиента проксимально и дистально и анастомоз воротной вены.

Для поддержания гемодинамики традиционно использовалось обходное вено-венозное шунтирование. Для этого до гепатэктомии канюлируется воротная вена, предварительно подготовленные левая бедренная и подмышечная вены. Кровь от нижней половины тела и органов брюшной полости с помощью насоса направляется в верхнюю полую вену.

Техника Piggyback[править | править код]

• Данная техника подразумевает отделение печени от позадипеченочного отдела НПВ, что нередко представляет значительные технические трудности.

• Пересечение связки НПВ по Makuuchi является ключевым моментом мобилизации позадипеченочного отдела НПВ, особенно в той ситуации, когда гипертрофированная хвостатая доля (I сегмент) окружает НПВ.

• Все мелкие печеночные вены, дренирующие хвостатую долю, и добавочные правые печеночные вены раздельно лигируются и пересекаются по направлению снизу вверх до уровня основных печеночных вен.

Таким образом, нижняя полая вена реципиента сохраняется на всем протяжении.

• Производится пережатие печеночных вен и воротной вены.

• Выполняется гепатэктомия без пережатия нижней полой вены.

• Устья печеночных вен объединяются, формируется анастомоз с надпеченочным отделом НПВ донорской печени.

• Подпеченочный отдел НПВ трансплантата ушивается.

В некоторых случаях правая печеночная вена расположена каудально, что делает невозможным вовлечение ее в шов. В этом случае последнюю обходят циркулярно и пересекают между двумя зажимами, затем ушивают стороны НПВ непрерывным швом нитью Prolene 5/0. В то же время пересечение правой печеночной вены позволяет отвести печень влево и провести безопасную изоляцию средней и левой печеночных вен.

Методика Piggyback c формированием анастомоза по типу «бок в бок»[править | править код]

Вариантом методики Piggyback, предложенным Belghiti является формирование анастомоза по типу «бок в бок» между ретропеченочным отделом НПВ реципиента и трансплантата.

• Производят предварительную подготовку НПВ трансплантата: ушиваются проксимальный и дистальный отдел полой вены донорской печени.

• После продольного частично пережатия полой вены реципиента максимально широко рассекается ее передняя стенка. Соответственно этому рассекается задняя стенка НПВ трансплантата, выполняется формирование анастомоза.

• В течение кавальной реконструкции трансплантат перфузируется 400мл 5% раствора альбумина.

• Приступают к анастомозу воротной вены, которая предварительно максимально укорачивается.

• После окончания портального анастомоза снимаются зажимы с нижней полой и воротной вен, начинается реперфузия трансплантата. Кровотечение по линии анастомозов останавливается дополнительными швами.

• Артериальный анастомоз может быть выполнен в различных вариантах, в зависимости от состояния сосудов донора и реципиента, а также предпочтений хирурга. Наиболее часто артерия трансплантата на уровне чревного ствола анастомозируется с артерией реципиента на уровне гастродуоденальной артерии.

В некоторых случаях использование артерии реципиента для анастомоза не представляется возможным (малый диаметр, доминирующая правая печеночная артерия из системы верхней брыжеечной артерии, изменения стенки сосуда после эндоваскулярных вмешательств). В этом случае может быть использована селезеночная артерия трансплантата. Альтернативным вариантом является использование подвздошных сосудов донора или сосудистого протеза и анастомоз с инфраренальным отделом аорты.

Завершение операции[править | править код]

Имплантация печени завершается билиарной реконструкцией. Наиболее предпочтительна холедохо-холедохостомия без дренирования. При невозможности использования собственного протока следует выполнить холедохоеюностомию. Операция завершается тщательным гемостазом и дренированием брюшной полости.

Результаты[править | править код]

По данным центра трансплантации печени НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского общая годичная выживаемость пациентов после трансплантации печени составляет 91%, трехлетняя 89%, пятилетняя 82%

Примечания[править | править код]

- ↑ Пересадка печени. transplantaciya.com. Дата обращения 18 июля 2018.

- ↑ Meirelles Júnior. Liver transplantation: history, outcomes and perspectives, Einstein (Sao Paulo, Brazil) (1 января 2015), С. 149–152. Дата обращения 18 июля 2018.

- ↑ Trunecka. Liver transplantation in Central Europe, Clinical and Experimental Hepatology (3 января 2016), С. 21–26. Дата обращения 18 июля 2018.

- ↑ Spicák. Liver Transplantation in Eastern Europe, Liver Transplantation (сентябрь 2000), С. 665–669. Дата обращения 18 июля 2018.

- ↑ Achievements of Transplantology in Ukraine and in the World (англ.). stemcellbank.org.ua. Дата обращения 18 июля 2018.

- ↑ Інститут Шалімова пересадив ювілейну печінку (укр.), ТСН.ua (28 марта 2012). Дата обращения 18 июля 2018.

- ↑ P. S. Kamath, R. H. Wiesner, M. Malinchoc, W. Kremers, T. M. Therneau. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease // Hepatology (Baltimore, Md.). — 2001-2. — Т. 33, вып. 2. — С. 464—470. — ISSN 0270-9139. — doi:10.1053/jhep.2001.22172.