Противопоказания для проведения экг

Электрокардиография (ЭКГ) входит в необходимый минимум средств медицинской диагностики состояния пациента. Преимуществами метода электрокардиографии являются отсутствие потребности в специальной подготовке пациента и оперативность получения данных о его сердечной деятельности. Современные электрокардиографы делают процесс обследования быстрым и комфортным.

Первый электрокардиограф был создан в 1903 году Вильямом Эйтховеном, который впоследствии получил за свое изобретение Нобелевскую премию. Ни один другой широко используемый метод клинической диагностики пока не удостоился подобной награды. К настоящему времени «зубцы» электрокардиограммы стали узнаваемым и популярным символом, который можно увидеть на логотипах и инфографике. Чем же обусловлен такой успех метода?

Суть метода

Электрокардиография (ЭКГ) – метод медицинского исследования сердца, который основан на регистрации электрических потенциалов, возникающих во время сердечной деятельности. На теле пациента размещаются специальные датчики, а считанные с их помощью сигналы выводятся на бумагу или пленку с помощью самописца. В результате получается график, называемый электрокардиограммой. Показания ЭКГ играют важную роль в диагностике сердечных заболеваний.

Современные приборы для ЭКГ – электрокардиографы – бывают портативными и стационарными. Портативные электрокардиографы используются бригадами скорой помощи, сотрудниками небольших медицинских кабинетов и клиник. Стационарный электрокардиограф менее подвержен воздействию помех и дает более точные показания. Такими приборами пользуются в более крупных лечебных учреждениях. Стационарные и портативные электрокардиографы могут быть разными по функциональности и удобству пользования. Новейшие модели электрокардиографов могут хранить в памяти сотни ЭКГ и выдавать предварительный диагноз в автоматическом режиме.

Когда электрокардиография необходима?

Для профилактики и раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется делать ЭКГ не реже одного раза в год. Показаниями к проведению ЭКГ также являются:

- боли в грудной клетке;

- одышка;

- аритмия;

- ухудшение общего самочувствия после физических или эмоциональных нагрузок;

- перенесенные соматические или инфекционные заболевания, грозящие осложнениями;

- предстоящая хирургическая операция;

- первый и третий триместры беременности;

- мониторинг состояния тяжелобольных.

ЭКГ-обследование безопасно, поскольку не оказывает воздействия на организм человека, а только регистрирует электрические импульсы, создаваемые сердцем. Противопоказаний для проведения ЭКГ не существует.

Проведение ЭКГ: особенности процедуры

Измерение ЭКГ рекомендуется проводить в теплых помещениях, удаленных от возможных источников электрических помех. Пациент должен быть раздет до пояса, голени следует освободить от одежды. Датчики (отведения) в общем случае устанавливаются на грудную клетку и конечности. Для обеспечения лучшего контакта кожи с датчиками используются специальные электропроводящие гели и растворы. Мышечная дрожь в холодном помещении или недостаточный контакт датчиков с кожей могут исказить показания. Исследование проводят в положении пациента лежа, реже – стоя. Регистрируется как минимум 6-10 сердечных циклов. Хотя специальной подготовки к ЭКГ не требуется, наиболее корректные результаты можно получить через два и более часа после приема пищи (натощак).

ЭКГ-методика имеет следующие разновидности:

- универсальная ЭКГ с 12 отведениями (3 стандартных, 3 униполярных и 6 грудных);

- ЭКГ с дополнительными грудными отведениями для детальной диагностики нарушений ритма и проводимости сердца;

- ЭКГ с отведениями от внутренних органов – например, внутрипищеводная;

- мониторинг по Холтеру с применением специального прибора, который устанавливается на пациенте на сутки для непрерывного снятия показаний;

- ЭКГ с физическими или лекарственными нагрузками – для оценки реакции сердца на возможные медицинские назначения.

Результаты исследования

Кардиограмма представляет собой периодически повторяющийся комплекс направленных вверх и вниз зубцов. Зубцы на ЭКГ обозначают латинскими буквами, каждая из которых присваивается определенному участку сердца. Одноименные зубцы в показаниях разных датчиков могут иметь разную величину.

- Возбуждение сердечной мышцы начинается с предсердий. На ЭКГ это отображается в виде зубца Р. В норме он имеет высоту 1-2 мм и продолжительность 0,08-0,1 с.

- Расстояние от начала зубца Р до зубца Q (интервал РQ) демонстрирует время распространения возбуждения от предсердий к желудочкам. В норме это 0,12-0,2 с.

- Возбуждение желудочков отражает комплекс зубцов QRS. Его продолжительность в норме составляет 0,06-0,1 с.

- При снижении возбуждения желудочков записывается зубец Т. Интервалы ST и PQ в норме выглядят сходным образом и по амплитуде различаются не более чем на 1 мм.

- За один сердечный цикл принимается расстояние между двумя ближайшими зубцами R. Подсчитав количество этих циклов в одной минуте, можно получить частоту сердечного ритма.

- Интервал ТР соответствует расслабленному состоянию сердечной мышцы (диастоле), в это время записывается прямая линия. При остановке сердца ЭКГ представляет собой сплошную прямую линию без зубцов.

- По амплитудам зубцов рассчитывается положение так называемой электрической оси сердца, которая, как правило, совпадает с геометрической осью сердца. Направление электрической оси показывает правильность расположения сердца.

В результате анализа кардиограммы можно определить состояние сердца в целом, функциональное состояние миокарда и частоту сердечных сокращений. Поверхностный анализ данных ЭКГ может провести врач любой специальности. Для этого достаточно представлять себе ЭКГ сердца в норме, а также типичные отклонения – например, при инфаркте.

Новейшие модели электрокардиографов выполняют часть расшифровки автоматически. Однако полноценный анализ результатов ЭКГ с определением электрической оси сердца и описанием выявленных патологий может сделать только квалифицированный врач.

Расшифровка ЭКГ должна производиться с учетом анамнеза. Например, у беременных электрическая ось сердца может быть горизонтальной из-за того, что растущий плод оказывает давление на сердце и смещает его. Горизонтальная электрическая ось сердца является нормальной при беременности, но может свидетельствовать о наличии патологии в иных случаях.

Примеры заключений по ЭКГ:

- Ритм сердца синусовый, правильный, ЧСС 84 уд. за 1 мин. Нормальное положение электрической оси сердца.

- Ритм сердца синусовый, правильный. ЧСС 76 уд. за 1 мин. Горизонтальная электрическая ось сердца. Признаки гипертрофии левого желудочка.

Стоимость электрокардиографии

На такую простую и кратковременную процедуру, как электрокардиография, цена, как правило, доступна. Средняя стоимость ЭКГ с расшифровкой в Москве составляет 1200 руб.

Показания и противопоказания для ЭКГ с физической нагрузкой

• На ЭКГ, снятой в покое, у 50% больных с диагностированной ИБС изменения отсутствуют.

• Основным показанием к проведению ЭКГ-пробы с физической нагрузкой является необходимость подтвердить или исключить ИБС.

• В Германии стандартная методика проведения ЭКГ-пробы с физической нагрузкой проводится при помощи велоэргометра.

• Нагрузку прекращают при достижении субмаксимальной ЧСС (200 — возраст).

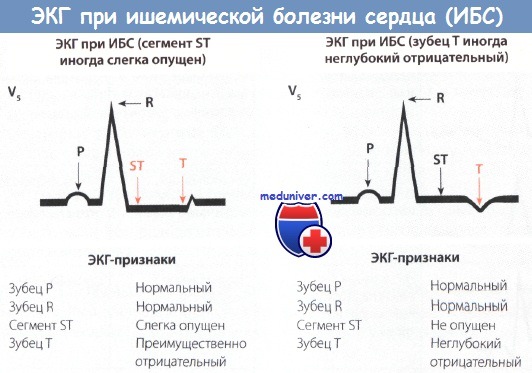

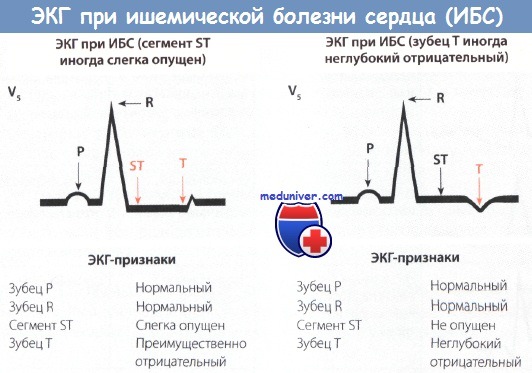

• Наиболее важным признаком является горизонтальная и нисходящая депрессия сегмента ST в отведениях V5 и V6. Депрессия сегмента ST на 1 мм подозрительна на ИБС, депрессия более чем на 2 мм — достоверный признак ИБС.

Ишемия миокарда как следствие коронарной недостаточности, как известно, играет важную роль в развитии инфаркта миокарда (ИМ). При легкой коронарной недостаточности у больного ИБС кровоток в состоянии покоя бывает достаточным для снабжения миокарда кислородом, поэтому на ЭКГ в покое характерные признаки ишемии миокарда отсутствуют.

По данным литературы, при доказанной ИБС изменения на ЭКГ в состоянии покоя могут отсутствовать примерно у половины больных.

ЭКГ-проба с физической нагрузкой служит как раз для того, чтобы выявлять ИБС с латентным течением, провоцируя недостаточность коронарного кровотока. На фоне выполнения нагрузки возникает несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, т.е. ишемия миокарда, прежде всего, ЛЖ.

На ЭКГ это проявляется депрессией сегмента ST и отрицательным зубцом Т в отведениях V5 и V6 (например, при ишемии внутренних слоев миокарда появляется депрессия сегмента ST, при ишемии наружных слоев миокарда — отрицательный зубец Т).

Показания и противопоказания для ЭКГ с физической нагрузкой

Проведение пробы под внимательным контролем врача со строгим соблюдением показаний и противопоказаний, как правило, безопасно. Ниже перечислены общеизвестные показания к ЭКГ-пробе с физической нагрузкой, которым следуют на практике.

Показания для ЭКГ с физической нагрузкой:

• Необходимость подтвердить или исключить ИБС

• Контроль динамики ИБС

• Контроль течения ИМ, а также за состоянием больного после выполненного ЧKB на коронарных артериях или коронарного шунтирования

• Нарушения ритма сердца, связанные с физической нагрузкой

• Контроль эффективности антиаритмической терапии

• Выявление латентной формы АГ

• Оценка толерантности к физической нагрузке больных с пороками сердца и контроль состояния больных после операции

• Оценка толерантности к физической нагрузке у людей со здоровым сердцем

Противопоказания для ЭКГ с физической нагрузкой:

• Тяжелая стенокардия

• ОКС

• Острый ИМ в первые 5 дней

• Аневризма сердца

• Декомпенсированная сердечная недостаточность

• Тяжелая АГ (АД в покое более 200/110 мм рт.ст.)

• Тяжелый аортальный стеноз

• Тяжелые желудочковые нарушения ритма

• Эндокардит или миокардит

• Тромбофлебит

• Острая ТЭЛА

Следует подчеркнуть, что при проведении ЭКГ-пробы с физической нагрузкой у больного с выраженной гипертрофией ЛЖ, прежде всего, связанной с аортальным стенозом, необходима особая осторожность, так как внезапное выполнение непривычной физической нагрузки может вызвать острую сердечную недостаточность, т.е. отек легких или фибрилляцию желудочков.

Осложнения ЭКГ с физической нагрузкой

Из-за возможности развития осложнений (хотя они и наблюдаются редко) при проведении пробы под рукой следует иметь дефибриллятор и медикаменты, необходимые для оказания экстренной медицинской помощи, в частности норадреналин, орципреналина сульфат (Алупент), атропин, лидокаин, нитроглицерин и фуросемид (Лазикс).

По данным литературы, частота развития ИМ при выполнении дозированной физической нагрузки составляет 2,4 случая, фибрилляции желудочков — 2,5 случая, а внезапной смерти — 1 случай на 10 000 проб. По данным большого исследования, в котором насчитывалось 50 000 пациентов, осложнения были отмечены у 6, в том числе у 1 — ИМ в день проведения нагрузочной пробы.

— Также рекомендуем «Методика проведения ЭКГ с физической нагрузкой»

Оглавление темы «ЭКГ (электрокардиограммы)»:

- Признаки нестабильной стенокардии напряжения на ЭКГ

- Признаки инфаркта миокарда без подъема сегмента ST на ЭКГ

- Признаки инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ

- Признаки инфаркта миокарда передней стенки на ЭКГ

- Признаки инфаркта миокарда задней и нижней стенки на ЭКГ

- Показания и противопоказания для ЭКГ с физической нагрузкой

- Методика проведения ЭКГ с физической нагрузкой

- Расшифровка ЭКГ после пробы с физической нагрузкой — велоэргометрии

- Изменение артериального давления (АД) при физической нагрузке

- Показания для холтеровского мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ)

Основным методом диагностики в кардиологии является электрокардиография (ЭКГ). При работе сердца возникают электрические импульсы. Их регистрация дает возможность выявить патологии, нарушения в работе сердечной мышцы и сердечно-сосудистой системы на различных стадиях: от нарушений процесса кровоснабжения до выявления расположения инфаркта миокарда.

ЭКГ является одной из самых безопасных и доступных методик. Применяется как при плановых медицинских осмотрах, так и для диагностики патологий и вторичных изменений в сердце при заболеваниях других систем и органов. Подходит для обследования детей, беременных женщин, пациентов в тяжелом состоянии.

Применение:

Процедура электрокардиографии дает возможность выявить различные заболевания сердечно-сосудистой системы. ЭКГ применяется для получения следующих данных:

- Определение источника, оценка частоты, диагностика нарушений сердечного ритма, уточнение вида аритмии;

- Выявление ишемии (недостаточное кровоснабжение сердца);

- Подтверждение наличия инфаркта, его оценка, локализация;

- Определение состояния сердечной мышцы;

- Выявление гипертрофии желудочков.

Диагностический потенциал метода не имеет аналогов. Совместно с другими необходимыми обследованиями позволяет в короткие сроки поставить точный диагноз, подобрать эффективное лечение, в том числе оперативное.

Показания

Электрокардиография может назначаться врачом или проводиться по инициативе пациента. Следует обратиться к специалисту при наличии следующих симптомов:

- Головокружение, обмороки, одышка;

- Не однократно возникающая внезапная слабость;

- Не связанное с физическими нагрузками и эмоциональным состоянием учащенное сердцебиение;

- Наличие болей в области груди.

Регулярно проходить процедуру ЭКГ рекомендуется:

- людям, возраст которых более 40-45 лет;

- тем, кто перенес острое инфекционное заболевание;

- людям, которые подвержены таким факторам риска, как употребление алкоголя и курение.

Прямые показания:

- Диагностированные случаи или подозрения на аритмию, гипертонию, инфаркт, ишемию, инсульт и другие заболевания сердечно-сосудистой системы;

- Нарушение обмена веществ;

- Нарушения функций щитовидной железы;

- Сахарный диабет;

- Хронические заболевания дыхательной системы;

- Подготовка к госпитализации, операции.

Во время беременности процедуру необходимо проходить при постановке на учет, а также при наличии неблагоприятных симптомов (обмороки, головокружение, скачки давления, боли в груди).

Противопоказания

Процедура не имеет противопоказаний и ограничений. Исследование могут проходить дети, беременные и кормящие женщины. Кроме того проводится обследование плода (КТГ). ЭКГ не рекомендуется людям с деформацией грудной клетки, воспалительными заболеваниями кожи грудного отдела. Им назначают трансэзофагеальное обследование.

Подготовка

Особой подготовки к прохождению электрокардиографии не требуется. Перед началом процедуры необходимо восстановить дыхание, расслабиться 10-15 минут.

Как проводится ЭКГ

Безболезненное обследование не вызывает неприятных ощущений, длится около 10 минут.Пациент находится в положении лежа на удобной кушетке. Специалист закрепляет необходимое количество электродов на руках, ногах, груди. Специальный прибор электрокардиограф регистрирует показания. В режиме реального времени данные выводятся на монитор компьютера. Прибор распечатывает электрокардиограмму на особой ленте. Электрокардиограмма отображает работу сердца в виде кривой линии. Эта линия не хаотична, имеет определенные интервалы, зубцы, сегменты, которые в свою очередь показывают определенные этапы работы сердца. Запись состоит из 12 кривых. Шесть из них получены с грудных электродов (грудные отведения V1, V2, V3, V4, V5, V6), а остальные — с электродов, прикрепленных к рукам и ногам (три стандартных — I, II, III, три усиленных — aVL, aVR, aVF).

Результаты

Врач проводит анализ полученных данных, выявляет нарушения. В течение 10-15 минут пациенту выдают заключение, при необходимости назначают дополнительную диагностику.

Норма показаний

Частота сердцебиения (ЧСС): 60-80 уд/мин, ритм: синусовый, электрическая ось сердца (ЭОС): 30-70 градусов. Во время беременности этот показатель может меняться и значение 70-90 градусов не является отклонением.

Многие современные клиники имеют возможность проводить ЭКГ на дому, что крайне важно при необходимости срочного обследования людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы.

В некоторых случаях стандартной процедуры ЭКГ бывает не достаточно для записи моментов приступа аритмии, болей в сердце, так как исследование длится не долго. Тогда пациенту назначают холтеровское мониторирование ЭКГ. Небольшой прибор располагают на теле, и он от 1 до 3 дней ведет запись, в то время как человек занимается привычными делами. Данный вид обследования дает более точную и полную информацию о работе сердечной мышцы в различных условиях: при физических и эмоциональных нагрузках, в спокойном состоянии, во время сна.

Пройти обследование можно в любой больнице, поликлинике, медицинском центре.

Электрокардиограмма в 12 стандартных отведениях у мужчины 26 лет

Электрокардиогра́фия — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. Электрокардиография представляет собой относительно недорогой, но ценный метод электрофизиологической инструментальной диагностики в кардиологии.

Прямым результатом электрокардиографии является получение электрокардиограммы (ЭКГ).

История[править | править код]

- В XIX веке стало ясно, что сердце во время своей работы производит некоторое количество электричества. Первые электрокардиограммы были записаны Габриелем Липпманом с использованием ртутного электрометра.

Кривые Липпмана имели монофазный характер, лишь отдалённо напоминая современные ЭКГ.

- В 1872 году Александр Муирхед[en], как сообщается, прикрепил провода к запястью пациента с лихорадкой, чтобы получить электронную запись его сердцебиения[1].

- В 1882 году Джон Бурдон-Сандерсон[en], работавший с лягушками, первым понял, что интервал между вариациями потенциала не был электрически неподвижным, и ввёл термин «изоэлектрический интервал» для этого периода[2].

- В 1887 году Август Уоллер[3] изобрёл ЭКГ-аппарат, состоящий из капиллярного электрометра Липпмана[en], прикрепленного к проектору. След от сердцебиения проецировался на фотопластинку, которая сама была прикреплена к игрушечному поезду. Это позволило регистрировать сердцебиение в режиме реального времени.

- В 1895 году Виллем Эйнтховен ввёл современное обозначение зубцов ЭКГ и описал некоторые нарушения в работе сердца. Он обозначил буквы P, Q, R, S и T в качестве отклонения от теоретической формы волны, которую он создал, используя уравнения. Эти уравнения корректировали фактическую форму волны, полученную с помощью капиллярного электрометра, чтобы компенсировать неточность этого инструмента. Использование букв, отличных от A, B, C и D (буквы, используемые для формы сигнала капиллярного электрометра), облегчило сравнение, когда неправильные и правильные линии были нарисованы на одном графике[4]. Эйнтховен, вероятно, выбрал начальную букву P, чтобы последовать примеру Декарта в геометрии[4]. Когда более точная форма волны была получена с использованием струнного гальванометра, который соответствовал скорректированной форме волны капиллярного электрометра, он продолжал использовать буквы P, Q, R, S и T[4], и эти буквы все ещё используются сегодня. Эйнтховен также описал электрокардиографические особенности ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

- В 1897 году французский инженер Клемен Адер изобрёл струнный гальванометр[en][5].

- В 1901 году Эйнтховен, работавший в Лейдене (Нидерланды), использовал струнный гальванометр: первый практический ЭКГ-аппарат[6]. Это устройство было гораздо более чувствительным, чем капиллярный электрометр, который использовал Уоллер.

- В 1924 году Эйнтховен был удостоен Нобелевской премии по медицине за новаторскую работу по разработке ЭКГ-аппарата[7][8].

- К 1927 году General Electric разработала портативное устройство, которое могло бы производить электрокардиограммы без использования струнного гальванометра. Это устройство вместо этого объединяло ламповые усилители, аналогичные тем, которые использовались в радио, с внутренней лампой и движущимся зеркалом, которое направляло электрические импульсы на пленку[9].

- В 1937 году Таро Такеми[en] изобрел новый портативный электрокардиограф[10].

- Хотя основные принципы той эпохи все ещё используются сегодня, многие достижения в электрокардиографии были достигнуты после 1937 года. Приборостроение превратилось из громоздкого лабораторного аппарата в компактные электронные системы, которые часто включают компьютерную интерпретацию электрокардиограммы[11].

- Первая отечественная книга по электрокардиографии вышла под авторством русского физиолога А. Самойлова в 1909 г. (Электрокардиограмма. Йенна, изд-во Фишер).

Применение[править | править код]

- Определение частоты (см. также пульс) и регулярности сердечных сокращений (например, экстрасистолы (внеочередные сокращения), или выпадения отдельных сокращений — аритмии).

- Показывает острое или хроническое повреждение миокарда (инфаркт миокарда, ишемия миокарда).

- Может быть использована для выявления нарушений обмена калия, кальция, магния и других электролитов.

- Выявление нарушений внутрисердечной проводимости (различные блокады).

- Метод скрининга при ишемической болезни сердца, в том числе и при нагрузочных пробах.

- Даёт понятие о физическом состоянии сердца (гипертрофия левого желудочка).

- Может дать информацию о внесердечных заболеваниях, таких, как тромбоэмболия лёгочной артерии.

- Позволяет удалённо диагностировать острую сердечную патологию (инфаркт миокарда, ишемия миокарда) с помощью кардиофона.

- Обязательно применяется при прохождении диспансеризации.

Прибор[править | править код]

Первые электрокардиографы вели запись на фотоплёнке, затем появились чернильные и позже, тепловые самописцы, в большинстве современных приборов используется термопринтер, позволяющий сопровождать запись ЭКГ дополнительной информацией.

Скорость движения бумаги составляет обычно 50 мм/с.

В некоторых случаях скорость движения бумаги устанавливают на 12,5 мм/с, 25 мм/с или 100 мм/с.

В начале каждой записи регистрируется контрольный милливольт.

Обычно его амплитуда составляет 10 или, реже, 20 мм/мВ. Медицинские приборы имеют определённые метрологические характеристики, обеспечивающие воспроизводимость и сопоставимость измерений электрической активности сердца[12]. Полностью электронные приборы позволяют сохранять ЭКГ в компьютере.

Электроды[править | править код]

Для измерения разности потенциалов на различные участки тела накладываются электроды. Так как плохой электрический контакт между кожей и электродами создает помехи, то для обеспечения проводимости на участки кожи в местах контакта наносят токопроводящий гель. Ранее использовались марлевые салфетки, смоченные солевым раствором.

Фильтры[править | править код]

Применяемые в современных электрокардиографах фильтры сигнала позволяют получать более высокое качество электрокардиограммы, внося при этом некоторые искажения в форму полученного сигнала.

Низкочастотные фильтры 0,5—1 Гц позволяют уменьшать эффект плавающей изолинии, внося при этом искажения в форму сегмента ST.

Режекторный фильтр 50—60 Гц нивелирует сетевые наводки.

Антитреморный фильтр низкой частоты (35 Гц) подавляет артефакты, связанные с активностью мышц.

Нормальная ЭКГ[править | править код]

Соответствие участков ЭКГ с соответствующей фазой работы сердца.

Обычно на ЭКГ можно выделить 5 зубцов: P, Q, R, S, T. Иногда можно увидеть малозаметную волну U. Зубец P отображает процесс деполяризации миокарда предсердий, комплекс QRS — деполяризации желудочков, сегмент ST и зубец T отражают процессы реполяризации миокарда желудочков. Мнения исследователей относительно природы возникновения зубца U различаются. Одни считают, что он обусловлен реполяризацией папиллярных мышц или волокон Пуркинье; другие — что связан с вхождением ионов калия в клетки миокарда во время диастолы.

Процесс реполяризации (Repolarization) — фаза, во время которой восстанавливается исходный потенциал покоя мембраны клетки после прохождения через неё потенциала действия. Во время прохождения импульса происходит временное изменение молекулярной структуры мембраны, в результате которого ионы могут свободно проходить через неё. Во время реполяризации ионы диффундируют в обратном направлении для восстановления прежнего электрического заряда мембраны, после чего клетка оказывается готова к дальнейшей электрической активности.

Отведения[править | править код]

Каждая из измеряемых разностей потенциалов в электрокардиографии называется отведением.

Отведения I, II и III накладываются на конечности: I — правая рука (-, красный электрод) — левая рука (+, жёлтый электрод), II — правая рука (-) — левая нога (+, зелёный электрод), III — левая рука (-) — левая нога (+). С электрода на правой ноге показания не регистрируются, его потенциал близок к условному нулю, и он используется только для того, чтобы убрать помехи.

Регистрируют также усиленные отведения от конечностей: aVR, aVL, aVF — однополюсные отведения, они измеряются относительно усреднённого потенциала всех трёх электродов (система Вильсона) или относительно усредненного потенциала двух других электродов (система Гольдбергера, дает амплитуду примерно на 50 % большие). Следует заметить, что среди шести сигналов I, II, III, aVR, aVL, aVF только два являются линейно независимыми, то есть, зная сигналы только в каких-либо двух отведениях, можно, путём сложения/вычитания, найти сигналы в остальных четырёх отведениях.

При так называемом однополюсном отведении регистрирующий (или активный) электрод определяет разность потенциалов между точкой электрического поля, к которой он подведён, и условным электрическим нулём (например, по системе Вильсона).

Однополюсные грудные отведения обозначаются буквой V.

Схема установки электродов V1—V6.

| Отведения | Расположение регистрирующего электрода |

|---|---|

| V1 | В 4-м межреберье у правого края грудины |

| V2 | В 4-м межреберье у левого края грудины |

| V3 | На середине расстояния между V2 и V4 |

| V4 | В 5-м межреберье по срединно-ключичной линии |

| V5 | На пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и передней подмышечной линии |

| V6 | На пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и средней подмышечной линии |

| V7 | На пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и задней подмышечной линии |

| V8 | На пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и срединно-лопаточной линии |

| V9 | На пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и паравертебральной линии |

В основном регистрируют 6 грудных отведений: с V1 по V6. Отведения V7-V8-V9 незаслуженно редко используются в клинической практике, хотя они дают более полную информацию о патологических процессах в миокарде задней (задне-базальной) стенки левого желудочка.

Для поиска и регистрации патологических феноменов в «немых» участках (см. невидимые зоны) миокарда применяют дополнительные отведения (не входящие в общепринятую систему):

- Дополнительные задние отведения Вилсона, расположение электродов и соответственно нумерация, по аналогии с грудными отведениями Вилсона, продолжается в левую подмышечную область и заднюю поверхность левой половины грудной клетки. Специфичны для задней стенки левого желудочка.

- Дополнительные высокие грудные отведения Вилсона, расположение отведений согласно нумерации, по аналогии с грудными отведениями Вилсона, на 1—2 межреберья выше стандартной позиции. Специфичны для базальных отделов передней стенки левого желудочка.

- Брюшные отведения предложены в 1954 году J. Lamber. Специфичны для переднеперегородочного отдела левого желудочка, нижней и нижнебоковой стенок левого желудочка. В настоящее время практически не используются.

- Отведения по Небу — Гуревичу. Предложены в 1938 году немецким учёным W. Nebh. Три электрода образуют приблизительно равносторонний треугольник, стороны которого соответствуют трём областям — задней стенке сердца, передней и прилегающей к перегородке. При регистрации электрокардиограммы в системе отведений по Небу при переключении регистратора в позицию aVL можно получить дополнительное отведение aVL-Neb, высокоспецифичное в отношении заднего инфаркта миокарда.

Правильное понимание нормальных и патологических векторов деполяризации и реполяризации клеток миокарда позволяют получить большое количество важной клинической информации.

Правый желудочек обладает малой массой, оставляя лишь незначительные изменения на ЭКГ, что приводит к затруднениям в диагностике его патологии, по сравнению с левым желудочком.

Электрическая ось сердца (ЭОС)[править | править код]

Линейка для ЭКГ с номограммами, облегчающими определение ЭОС

Электрическая ось сердца — проекция результирующего вектора возбуждения желудочков во фронтальной плоскости (проекция на ось I стандартного электрокардиографического отведения). Обычно она направлена вниз и вправо (нормальные значения: 30°…70°), но может и выходить за эти пределы у высоких людей, лиц с повышенной массой тела, детей (вертикальная ЭОС с углом 70°…90°, или горизонтальная — с углом 0°…30°).

Отклонение от нормы может означать как наличие каких-либо патологий (аритмии, блокады, тромбоэмболия), так и нетипичное расположение сердца (встречается крайне редко). Нормальная электрическая ось называется нормограммой. Отклонения её от нормы влево или вправо — соответственно левограммой или правограммой.

Другие методы[править | править код]

Внутрипищеводная электрокардиография[править | править код]

Активный электрод вводится в просвет пищевода.

Метод позволяет детально оценивать электрическую активность предсердий и атриовентрикулярного соединения.

Важен при диагностике некоторых видов блокад сердца.

Векторкардиография[править | править код]

Регистрируется изменение электрического вектора работы сердца в виде проекции объемной фигуры на плоскости отведений.

Прекардиальное картирование[править | править код]

На грудную клетку пациента закрепляются электроды (обычно матрица 6х6), сигналы от которых обрабатываются компьютером.

Используется в частности, как один из методов определения объёма повреждения миокарда при остром инфаркте миокарда.

К текущему моменту расценивается как устаревший.

Пробы с нагрузкой[править | править код]

Велоэргометрия используется для диагностики ИБС.

Холтеровское мониторирование[править | править код]

Система холтеровского мониторирования

Синоним — суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.

На теле пациента, который ведет обычный образ жизни, закрепляется регистрирующий блок, записывающий электрокардиографический сигнал от одного, двух, трёх или более отведений в течение суток или более. Дополнительно регистратор может иметь функции мониторирования артериального давления (СМАД). Одновременная регистрация нескольких параметров является перспективной в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Стоит упомянуть о семисуточном мониторировании ЭКГ по Холтеру, которое даёт исчерпывающую информацию об электрической деятельности сердца.

Результаты записи передаются в компьютер и обрабатываются врачом при помощи специального программного обеспечения.

Гастрокардиомониторирование[править | править код]

Одновременная запись электрокардиограммы и гастрограммы в течение суток. Технология и прибор для гастрокардиомониторирования аналогичны технологии и прибору для холтеровского мониторирования, только, кроме записи ЭКГ по трём отведениям, дополнительно записываются значения кислотности в пищеводе и (или) желудке, для чего используется рН-зонд, введённый пациенту трансназально. Применяется для дифференциальной диагностики кардио- и гастрозаболеваний.

Электрокардиография высокого разрешения[править | править код]

Метод регистрации ЭКГ и её высокочастотных, низкоамплитудных потенциалов, с амплитудой порядка 1—10 мкВ и с применением многоразрядных АЦП (16—24 бита).

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

- ↑ Birse, Ronald M. Knowlden, Patricia E.: Muirhead, Alexander (1848–1920), electrical engineer (англ.). Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press (23 September 2004). doi:10.1093/ref:odnb/37794. Дата обращения 20 января 2020.

- ↑ Rogers, Mark C. Historical Annotation: Sir John Scott Burdon-Sanderson (1828-1905) A Pioneer in Electrophysiology (англ.) // Circulation (англ.)русск. : journal. — Lippincott Williams & Wilkins (англ.)русск., 1969. — Vol. 40, no. 1. — P. 1—2. — ISSN 0009-7322. — doi:10.1161/01.CIR.40.1.1. — PMID 4893441.

- ↑ Waller A. D. A demonstration on man of electromotive changes accompanying the heart’s beat (англ.) // J Physiol (англ.)русск. : journal. — 1887. — Vol. 8, no. 5. — P. 229—234. — doi:10.1113/jphysiol.1887.sp000257. — PMID 16991463.

- ↑ 1 2 3 Hurst J. W. Naming of the Waves in the ECG, With a Brief Account of Their Genesis (англ.) // Circulation (англ.)русск. : journal. — Lippincott Williams & Wilkins (англ.)русск., 1998. — 3 November (vol. 98, no. 18). — P. 1937—1942. — doi:10.1161/01.CIR.98.18.1937. — PMID 9799216.

- ↑ Interwoven W. Un nouveau galvanometre (неопр.) // Arch Neerl Sc Ex Nat. — 1901. — Т. 6. — С. 625.

- ↑ Rivera-Ruiz M., Cajavilca C., Varon J. Einthoven’s String Galvanometer: The First Electrocardiograph (англ.) // Texas Heart Institute Journal / From the Texas Heart Institute of St. Luke’s Episcopal Hospital, Texas Children’s Hospital : journal. — 1927. — 29 September (vol. 35, no. 2). — P. 174—178. — PMID 18612490.

- ↑ Cooper J. K. Electrocardiography 100 years ago. Origins, pioneers, and contributors (англ.) // N Engl J Med : journal. — 1986. — Vol. 315, no. 7. — P. 461—464. — doi:10.1056/NEJM198608143150721. — PMID 3526152.

- ↑ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1924 (англ.) (недоступная ссылка). Нобелевский фонд. Дата обращения 10 октября 2012. Архивировано 10 октября 2012 года.

- ↑ Blackford, John M., M. D. Electrocardiography: A Short Talk Before the Staff of the Hospital (англ.) // Clinics of the Virginia Mason Hospital : journal. — 1927. — 1 May (vol. 6, no. 1). — P. 28—34.

- ↑ Dr. Taro Takemi (англ.), Takemi Program in International Health (27 August 2012).

- ↑ Mark, Jonathan B. Atlas of cardiovascular monitoring (неопр.). — New York: Churchill Livingstone (англ.)русск., 1998. — ISBN 978-0-443-08891-9.

- ↑ Государственный Реестр Средств измерений

Литература[править | править код]

- Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ. — Издание 3. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. — 160 с. — 5000 экз. — ISBN 5-222-02964-6.

- Мясников А. Л. Экспериментальные некрозы миокарда. — М. Медицина, 1963.

- Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. — М. Медицина, 1979. — Т. 2.

- Brawnwald L. D. Heart disease. — 1992. — С. 122.

- Спасский К. В. Про роль потенціалу фільтрації в походженні массажних хвиль та хвилі U, електрокардіограми, його вплив напараметри кінцевої частини шлуночкового комплексу. — Наукові записки Острозької академії, 1998. — Т. 1.

- Спасский К. В. Роль потенциала фильтрации в происхождении волн реполяризации и массажных волн. — Минск: Медико-социальная экспертиза и реабилитация. Выпуск №3. часть №2, 2001.

- Спасский К. В. Роль потенціалу плину у формуванні хвиль кінцевої частини шлуночкового комплексу ЄКГ. — Минск: Вісн?