Противопротозойные средства побочное действие

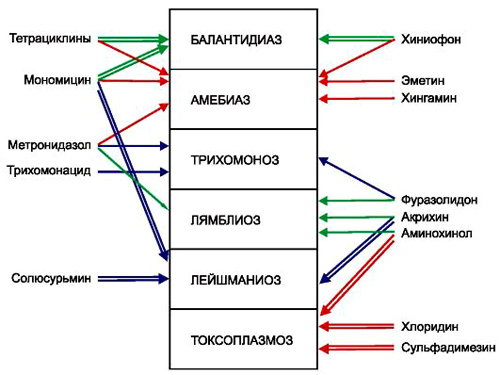

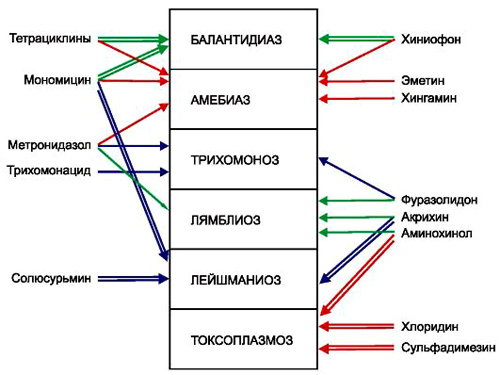

21. Противопротозойные средства, классификация.

Фармакологическая характеристика противомалярийных средств. Средства для

лечения амебиаза (классификация, механизм действия, применение, побочные

эффекты). Средства, применяемые при других протозойных инфекциях.

Для лечения заболеваний, вызываемых патогенными простейшими,

предложено значительное число противопротозойных препаратов.

1. Средства,

применяемые для профилактики и лечения малярии

Хингамин

Примахин

Хлоридин Хинин

Сульфаниламиды и сульфоны Мефлохин

2.

Средства, применяемые при лечении амебиаза

Метронидазол

Хингамин

Эметина гидрохлорид

Тетрациклины Хиниофон

3. Средства, применяемые при

лечении лямблиоза

Метронидазол Фуразолидон Акрихин

4. Средства, применяемые при лечении трихомоноза

Метронидазол

Тинидазол Трихомонацид Фуразолидон

5. Средства, применяемые при

лечении токсоплазмоза

Хлоридин

Сульфадимезин

6. Средства, применяемые при

лечении балантидиаза

Тетрациклины

Мономицин Хиниофон

7. Средства, применяемые при

лечении лейшманиозов

Солюсурьмин

Натрия стибоглюконат

Метронидазол

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МАЛЯРИИ

Возбудителями малярии являются плазмодии. Наиболее

частыми возбудителями малярии являются P. vivax и P. falciparum. Малярийный

плазмодий имеет два цикла развития. Бесполый цикл (шизогония) проходит в

организме человека, половой (спорогония) — в теле комара.

По химическому строению противомалярийные средства

подразделяют на следующие группы.

А. Производные хинолина 4-замещенные хинолины

Хингамин (хлорохин)

Хинин Мефлохин 8-аминохинолины

Примахин

Б. Производные пиримидина

Хлоридин (пириметамин)

Противомалярийные средства отличаются друг от друга

тропностью в отношении определенных форм развития плазмодия в организме

человека . В связи с этим различают:

1) гематошизотропные средства (влияют на эритроцитарные

шизонты);

2) гистошизотропные средства (влияют на тканевые

шизонты);

а) влияющие на преэритроцитарные (первичные тканевые)

формы;

б) влияющие на параэритроцитарные (вторичные тканевые)

формы;

3) гамонтотропные средства (влияют на половые формы).

Гематошизотропные

Особенно широко применяется хингамин (хлорохин, делагил, резохин). Он является производным

4-аминохинолина. Главное в его противомалярийном эффекте — гематошизотропное

действие, направленное на эритроцитарные формы плазмодиев. В этом отношении он

превосходит все другие противомалярийные препараты. В небольшой степени влияет

на половые клетки P. vivax.

Устойчивость

плазмодиев к хингамину развивается сравнительно медленно1.

Хингамин оказывает также амебицидное действие. Кроме

того, у него имеются иммунодепрессивные и противоаритмические свойства.

Из желудочно-кишечного тракта хингамин всасывается

быстро и почти полностью. При этом пути введения препарат накапливается в

плазме крови в максимальных концентрациях через 1—2 ч. Около половины вещества

вступает в связь с белками плазмы. В больших концентрациях хингамин

обнаруживается и в тканях. Выделяется из организма медленно. Для снижения его

концентрации в плазме на 50% требуется около 3 дней. Основной путь выведения

хингамина и его метаболитов — через почки. Около 70% препарата выделяется в

неизмененном виде. Скорость элиминации возрастает в кислой среде и снижается

при щелочной реакции мочи.

Применяют хингамин при всех видах малярии, а также при

внекишечном аме-биазе. Кроме того, он эффективен (очевидно, вследствие

иммунодепрессивных свойств) при коллагенозах (например, при ревматизме и

ревматоидном артрите). Назначают его также профилактически при нарушениях ритма

сердца и при ами-лоидозе. Вводят хингамин обычно внутрь, иногда —

парентерально.

При лечении малярии хингамин переносится хорошо. Побочные

эффекты возникают главным образом при длительном его применении в больших

дозах (при лечении коллагенозов). Они проявляются в виде дерматита,

диспепсических явлений, головокружений. Тяжелым осложнением являются нарушения

зрения (включая ретинопатию). Редко отмечаются лейкопения, угнетение функции печени.

При длительном применении хингамина требуется контроль за состоянием зрения,

функцией печени и кроветворением.

К гематошизотропным средствам принадлежит также хлоридин (пиримет-амин). Он, являясь

ингибитором дигидрофолатредуктазы, относится к веществам, нарушающим обмен

дигидрофолиевой кислоты1. Характеризуется выраженным депонированием

в тканях (но меньшим, чем у хингамина) и продолжительным эффектом. В связи с

медленно развивающимся действием хлоридин применяют в основном с целью личной

профилактики малярии. Устойчивость малярийных плазмодиев к данному препарату

развивается довольно быстро. При тропической малярии, устойчивой к хингамину,

комбинируют хлоридин с сульфаниламидами. Применяют хлоридин в сочетании с

сульфаниламидами не только при малярии, но и при лечении токсоплазмоза.

Губительное действие на эритроцитарные шизонты

оказывает алкалоид коры хинного дерева хинин.

Он обладает сравнительно низкой противомалярийной активностью. Большим

преимуществом хинина является быстрое развитие эффекта. Хинин характеризуется

значительной токсичностью. При его применении часто наблюдаются разнообразные

побочные эффекты (головокружение, нарушение слуха и зрения, угнетение функции

почек, тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции).

Наибольший интерес хинин представляет для купирования и

лечения тропической малярии, устойчивой к хингамину, а также при множественной

устойчивости2.

В качестве лекарственных препаратов используют хинина

сульфат, гидрохлорид и дигидрохлорид.

Гистошизотропные

К препаратам, подавляющим преэритроцитарные формы

плазмодиев, относится хлоридин.

На параэритроцитарные формы плазмодиев оказывает губительное влияние

производное 8-аминохинолина при махин.

Он действует также на половые формы плазмодиев (гамонтоцидное действие). Из

желудочно-кишечного тракта всасывается хорошо. Максимальная концентрация в

плазме достигается через 2 ч. В организме препарат быстро подвергается

химическим превращениям. Выделяется почками, преимущественно в виде

метаболитов (в течение 1-х суток).

Основным показанием к применению являются

предупреждение отдаленных рецидивов трехдневной малярии, а также

распространения малярии через переносчика (вследствие гамонтотропного

действия).

Из побочных эффектов возможны диспепсические явления,

метгемоглобин-урия, лейкопения, иногда агранулоцитоз. У лиц с определенным

видом генетической энзимопатии (с недостаточностью

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы эритроцитов) наступают острый гемолиз и

гемоглобинурия.

Примахин можно сочетать с другими препаратами (одновременно и

последовательно).

Гамантотропные

Препараты, влияющие на половые клетки, могут оказывать

как гамонтоцидное (примахин), так и гамонтостатическое (хлоридин) действие.

При воздействии гамонтоцидных средств половые клетки плазмодиев гибнут в

организме человека. Гамонтостатические средства лишь повреждают половые

клетки, в результате чего нарушается процесс спорогонии (на разных стадиях).

ПРИ ЛЕЧЕНИИ АМЕБИАЗА

Возбудителем амебиаза, имеющего очень широкое

распространение в странах с жарким климатом, является Entamoeba histolytica. Амебиаз чаще всего поражает

толстую кишку (амебная дизентерия). При этом амебы находятся как в просвете

кишечника, так и в его стенке. Однако возможен и системный амебиаз с

внекишечными очагами поражения. Распространяясь из кишечника по системе воротной

вены, амебы могут вызывать гепатит и абсцессы печени. Иногда отмечаются

абсцессы легких и других органов.

В зависимости от локализации возбудителя амебиаза

требуются те или иные противоамебные средства. Они могут быть представлены

следующими основными группами1.

Амебициды, эффективные при любой локализации

патологического процесса Метронидазол

Амебициды прямого действия, эффективные преимущественно

при локализации амеб в просвете кишечника Хиниофон

Амебициды непрямого действия, эффективные при

локализации амеб в просвете и в стенке кишечника Тетрациклины

Тканевые амебициды, действующие на амеб в стенке

кишечника и в печени Эметина гидрохлорид

Тканевые амебициды, эффективные преимущественно при

локализации амеб в печени

Хингамин

Универсальным средством, эффективным при кишечном и

внекишечном амебиазе, является метронидазол.

Наименее эффективен он в отношении амеб, находящихся в просвете кишечника.

Поэтому при амебной дизентерии его обычно сочетают с хиниофоном или

йодохинолом. На цисты метронидазол не действует.

Хиниофон (ятрен)действует на амеб в

просвете кишечника, всасывается из

желудочно-кишечного тракта лишь на 10— 15%, поэтому в кишечнике создаются

высокие концентрации вещества, необходимые для амебицидного действия.

Препарат малотоксичен. Из побочных эффектов типична

диарея. Возможен неврит зрительного нерва.

Аналогичным хиниофону по структуре и направленности

действия препаратом является йодохинол.

Довольно широкое распространение при лечении амебиаза

получил алкалоид корня ипекакуаны (Cephaelis ipecacuanha) эметин. В качестве лекарственного

препарата используют эметина гидрохлорид. Вводят его внутримышечно, так как

при приеме внутрь он вызывает сильное раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного

тракта (при этом нередко возникает рвота рефлекторного происхождения).

Действует эметин на амеб, локализованных как внекишечно

(например, в печени, где вещество накапливается в высоких концентрациях), так и

в стенке кишечника. На амеб, находящихся в просвете кишечника, препарат не

влияет.

Выделяется эметин почками в течение длительного времени

(более 1 мес). В связи с этим он кумулирует, что является основной причиной

передозировки и развития токсических эффектов.

Побочные эффекты касаются сердечно-сосудистой системы

(тахикардия, сердечные аритмии, боли в области сердца, гипотония),

желудочно-кишечного тракта (тошнота, диарея, рвота), нервно-мышечной системы

(мышечная слабость, тремор, невралгия). Возможны нарушения со стороны почек и

печени, поэтому во время лечения эметином обязателен периодический контроль

функций сердца, почек и печени. При органических заболеваниях сердца и почек

препарат противопоказан.

С целью воздействия на амебы, локализованные в печени,

с успехом используют хингамин ,

который накапливается в ткани печени в высоких концентрациях.

Непрямое действие оказывают тетрациклины (подавляя

нормальную микрофлору кишечника, тетрациклины нарушают условия существования

дизентерийных амеб).

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЯМБЛИОЗА

Возбудителем лямблиоза является Giardia (lamblia) intestinalis. При наличии лямблий в кишечнике наблюдается его

дисфункция (дуоденит, энтерит). Для лечения лямблиоза применяют метронидазол,

аминохинол и фуразолидон

Аминохинол является производным хинолина. Он эффективен при

лямблиозе, токсоплазмозе, кожном лейшманиозе, а также при некоторых

колла-генозах. В большинстве случаев препарат переносится хорошо. Может вызывать

диспепсические нарушения, головную боль, шум в ушах, аллергические реакции.

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРИХОМОНОЗА

При трихомонозе, вызываемом Trichomonas vaginalis (проявляется кольпитом и

вульвовагинитом у женщин, уретритом у мужчин), препаратом выбора является

метронидазол.

Метронидазол (флагил, клион, трихопол, вагимид) —

производное нитроимидазола . Он оказывает губительное влияние не только на

трихомонад, но также на амеб и лямблий. Кроме того, метронидазол эффективен в

отношении неспорообразующих анаэробов1.

Из желудочно-кишечного тракта всасывается хорошо. В

организме в значительной степени подвергается химическим превращениям.

Выводятся метронидазол, его метаболиты и конъюгаты в основном почками.

Небольшие количества препарата выделяются слюнными железами, кишечником, а в

период лактации -молочными железами.

Назначают метронидазол внутрь, местно (интравагинально)2

и внутривенно3. Переносится препарат обычно хорошо. Из побочных

эффектов чаще всего отмечаются диспепсические явления (нарушение аппетита,

металлический привкус во рту, тошнота, диарея). Описаны нарушения со стороны

ЦНС (тремор, нарушение координации), при появлении которых препарат отменяют.

Возможны поражения кожи, слизистых оболочек.

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТОКСОПЛАЗМОЗА

Возбудителем токсоплазмоза является Toxoplasma gondii. Имеются разные формы

заболевания, которые сопровождаются поражением лимфатических узлов, кишечника,

легких и других внутренних органов, глаз, ЦНС. Заражение токсоплаз.мами может

быть причиной преждевременных родов, самопроизвольных абортов, уродств.

Основными препаратами, которые применяют при этом заболевании, являются

хлоридин и сульфаниламиды Фталазол из кишечника всасывается плохо и

создает высокие концентрации.

Следует учитывать, что хлоридин, угнетающий переход

дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую, не следует назначать в первой

половине беременности (оказывает отрицательное влияние на плод). В этой ситуации

с целью предупреждения инфицирования плода используют сульфаниламиды.

При токсоплазмозе применяют также пентамидин.

ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАЛАНТИДИАЗА

Возбудителем балантидиаза является инфузория Balantidium coli, поражающая толстую кишку.

Лечение балантидиаза осуществляется в основном с

помощью мономицина , тетрациклинов, хиниофона

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕЙШМАНИОЗОВ

Различают

висцеральный лейшманиоз (вызывается Leishmania donovani) и кожный лейшманиоз

(вызывается L.

tropica).

При обеих формах лейшманиоза применяют препараты сурьмы — натрия

стибоглюконат (солюсурьмин; вводят внутривенно), меглумин и пен-тамидин

(вводят внутримышечно).

Побочные

эффекты препаратов сурьмы: тошнота, рвота, боли в животе, нарушения функций

печени, почек, миалгии, кашель, боли за грудиной.

При кожном лейшманиозе местно применяют мепакрин (акрихин),

внутримышечно и местно — мономицин.

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРИПАНОСОМОЗА

Возбудителями трипаносомоза являются Tripanosoma gambiense и Tripanosoma rhodesiense, вызывающие сонную болезнь, а

также Tripanosoma cruzi,

с которой

связана болезнь Чагаса.

Из органических препаратов мышьяка при сонной болезни

(распространена в Южной Африке) применяют меларсопрол, который хорошо проникает

через гематоэнцефалический барьер и является препаратом выбора при лечении

этого заболевания. Кроме того, используют ароматический диамидин пентамидин и

полианионное соединение сурам ин. Однако последние два препарата не проникают в

мозг, и поэтому их применяют на ранних стадиях болезни, когда в процесс еще не

вовлечена ЦНС. Препараты довольно токсичны и вызывают мною побочных эффектов.

При болезни Чагаса (Южная Америка) применяют примахин,

антибиотик пуромицин и ряд других препаратов.

Противопротозойные средства – это лекарственные препараты, которые применяются для профилактики и лечения заболеваний, вызванных одноклеточными простейшими микроорганизмами.

Противопротозойное действие – это нарушение синтеза и разрушение генетической структуры (ДНК) простейших микроорганизмов, блокирование выделения ферментов паразитов, что приводит к их гибели.

Противопротозойные препараты активны в отношении следующих одноклеточных паразитов:

- плазмодиев;

- амеб;

- трихомонад;

- токсоплазм;

- лямблий;

- пневмоцист;

- трипаносом.

Показания к применению

Одноклеточные простейшие вызывают паразитарные заболевания, которые могут иметь тяжелое течение или развиваться латентно с последующим появлением нежелательных осложнений. Острые формы болезни сопровождаются интоксикацией организма, хронические формы трудно поддаются терапии и нарушают работу иммунной системы.

Особенность действия паразитов на организм, в отличие от бактериальных и вирусных инфекций, связана с наличием клеточного ядра. Клетки паразитов схожи с клетками тканей человека по строению и метаболическим процессам, что вызывает трудности лечения заболеваний, особенно в запущенных хронических формах.

Показания к назначению противопротозойных препаратов:

-

малярия;

малярия; - амебная дизентерия (кишечный амебиаз);

- лейшманиоз;

- трихомониаз;

- лямблиоз;

- пневмоцистная пневмония;

- трипаносомоз.

Противопротозойные средства назначают в составе монотерапии (один лекарственный препарат) или комбинированного лечения (несколько лекарственных препаратов). Длительность курса терапии – от 2 недель до месяца. При необходимости лечение повторяют для закрепления положительного результата. Эффективность терапии определяют по общему состоянию больного и результатам лабораторной и инструментальной диагностики.

Противопротозойные препараты

Виды

Лекарственные средства с противопротозойным действием делятся на 2 основные группы. В отдельную группу выделяют противомалярийные медикаменты, которые, в свою очередь, классифицируются на несколько подвидов, воздействующих на определенный жизненный цикл плазмодиев.

- Противомалярийные препараты:

- спорантоцидные – воздействуют на формы плазмодиев внутри самки комара рода Anopheles, оказывают профилактическое действие, предупреждают заражение малярией;

- гаметоцидные – воздействуют на плазмодиев в половой фазе жизнедеятельности, оказывают профилактическое и лечебное действие;

- шизонтоцидные – воздействуют на кровяную (эритроцитарную) и тканевую форму плазмодиев, оказывают лечебное и противорецидивное действие;

- комбинированные препараты – эффективны в отношении разных форм плазмодиев.

- Противомалярийные препараты других видов:

- противоамебные;

- противолейшманиозные;

- противотрихомонадные;

- противолямблиозные;

- противопневмоцистные;

- противотрипаносомониазные.

Препараты, входящие в состав второй группы, в большинстве случаев активны в отношении нескольких видов простейших паразитов.

Список и название препаратов

Противопротозойные лекарственные средства назначает врач в зависимости от тяжести течения инфекции, возраста пациента, наличия сопутствующих заболеваний. Дозировка и длительность курса терапии подбирается специалистом в каждом конкретном случае.

Метронидазол (Метрогил, Флагил)

Назначается при половом трихомониазе (вагинитов у женщин и уретритов у мужчин), амебной дизентерии, внекишечном амебиазе, лямблиозе. Лекарственное средство с противопротозойным и противомикробным действием. Фармакологическая эффективность связана с нарушением синтеза нуклеиновых кислот микроорганизмов. Часто встречается устойчивость паразитов к лечению метронидазолом, что требует назначения препаратов из фармакологических групп нового поколения.

Назначается при половом трихомониазе (вагинитов у женщин и уретритов у мужчин), амебной дизентерии, внекишечном амебиазе, лямблиозе. Лекарственное средство с противопротозойным и противомикробным действием. Фармакологическая эффективность связана с нарушением синтеза нуклеиновых кислот микроорганизмов. Часто встречается устойчивость паразитов к лечению метронидазолом, что требует назначения препаратов из фармакологических групп нового поколения.

Тинидазол (Тинидазол)

Лекарственное средство с противопротозойным и противомикробным действием. Оказывает блокирующее действие на ферменты, участвующие в синтезе ДНК одноклеточных простейших паразитов и бактерий. Микроорганизмы чувствительны к действующему веществу, что делает лекарственное средство препаратом выбора при длительном лечении. Назначают Тинидазол при половом трихомониазе, кишечной и внекишечной форме амебиаза, лямблиозе, в том числе у детей с 12 лет.

Паромомицин (Габборал)

Относится к группе аминогликозидных антибиотиков с широким спектром действия. Плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта, поэтому высокоэффективен при терапии кишечных инфекций, вызванных амебами, лямблиями, грамположительными и грамотрицательными бактериями. Выпускается в виде таблеток и сиропа.

Примахин (Авлон, Примаквин дифосфат)

Препарат с антипротозойным действием на шизонты, половые и тканевые формы плазмодиев, пневмоцисты. Назначается для профилактики, лечения и предупреждения рецидивов тропической, 3-х дневной и 4-х дневной малярии, для терапии пневмоцистной пневмонии. Примахин может вызывать образование в крови метгемоглобина, что приводит к кислородной недостаточности тканей организма. Во время терапии назначают исследование крови, при возникновении побочного действия препарат отменяют.

Препарат с антипротозойным действием на шизонты, половые и тканевые формы плазмодиев, пневмоцисты. Назначается для профилактики, лечения и предупреждения рецидивов тропической, 3-х дневной и 4-х дневной малярии, для терапии пневмоцистной пневмонии. Примахин может вызывать образование в крови метгемоглобина, что приводит к кислородной недостаточности тканей организма. Во время терапии назначают исследование крови, при возникновении побочного действия препарат отменяют.

Хлорохин (Делагил, Хингамин)

Препарат с противоамебным и противомалярийным действием. Эффективен в отношение шизонтов, тканевой и эритроцитарной формы плазмодиев, кишечных форм амебиаза. Хлорохин блокирует синтез нуклеиновых кислот (ДНК) плазмодиев и амеб, оказывает иммуносупрессивное и противовоспалительное действие.

Противопоказания

У каждого противопротозойного препарата есть список противопоказаний, который необходимо учитывать перед проведением курса терапии. В противном случае, лечение может принести вред здоровью, вызвать осложнения и острые неотложные состояния.

Общие противопоказания к назначению противопротозойных препаратов:

- индивидуальная непереносимость действующего или вспомогательного вещества;

- тяжелая функциональная недостаточность печени и почек;

- детский возраст до 6 лет;

- период вынашивания плода;

- кормление грудным молоком.

При возникновении побочных эффектов препарат отменяют по согласованию с врачом, заменяют на другое лекарственное средство с однонаправленным действием.

Подбор препарата для лечения

Назначением противопротозойных препаратов занимается врач-инфекционист. Выбор лекарственного средства и его дозировки зависит от вида паразитарной инфекции, тяжести течения патологического процесса, возраста больного, индивидуальных особенностей организма, в том числе с учетом сопутствующих хронических заболеваний и переносимости препарата.

Перед назначением курса терапии врач проводит опрос и осмотр пациента, выявляет жалобы, время и возможные причины заболевания, симптомы. Для уточнения предварительного диагноза специалист составляет план лабораторных (анализ крови, слюны, ликвора, кала) и инструментальных (рентгенография, УЗИ, МРТ) методов обследования. Терапию назначают после постановки окончательного диагноза, согласно результатам проведенного исследования.

Перед назначением курса терапии врач проводит опрос и осмотр пациента, выявляет жалобы, время и возможные причины заболевания, симптомы. Для уточнения предварительного диагноза специалист составляет план лабораторных (анализ крови, слюны, ликвора, кала) и инструментальных (рентгенография, УЗИ, МРТ) методов обследования. Терапию назначают после постановки окончательного диагноза, согласно результатам проведенного исследования.

Самолечение противопротозойными препаратами недопустимо.

Прием неверного лекарственного средства в неадекватной суточной дозе может привести к:

- ухудшению течения инфекционного процесса;

- интоксикации организма;

- нарушению работы внутренних органов;

- летальному исходу вследствие анафилактических реакций на препарат.