Разрыв передней крестообразной связки противопоказания

Колено – сложнейший механизм, на котором лежит основная нагрузка во время движения. Массивные и прочные сухожилия, покрывающие коленный сустав с внешней стороны, а также крепкие, но эластичные крестообразные связки, которые укрепляют внутреннюю часть, обеспечивают колену возможность справляться с весом собственного тела. Благодаря им колено способно совершать сгибательные и разгибательные движения.

Частичный разрыв передней крестообразной связки случается как раз тогда, когда колено приняло неестественную для себя позицию.

Частичный разрыв передней крестообразной связки – это наиболее популярная травма сухожильной системы колена. Если не отнестись к устранению этой проблемы с должным вниманием, то может возникнуть такое осложнение, как нестабильность коленного сустава. Это серьезная проблема, способная помешать полноценному передвижению. Если мениски, мыщелки и другие суставные части, берут на себя нагрузку пассивно, то за активные нагрузки отвечают связки. Они находятся вокруг коленного сустава и балансируют его, создавая стабильное движение всего сустава. Именно разрыв связок становится причиной этой и других хронических проблем.

Условия возникновения

Крестообразные связки и округлость коленного сустава дают колену возможность легкого вращения. Передняя крестообразная связка тонкая и удлиненная, поэтому она часто подвергается травмированию.

Первостепенная задача передней крестообразной связки – не допустить переразгибание голени. Чрезмерное напряжение в разогнутом состоянии ноги является основной причиной частичного разрыва.

Главные причины:

- колено резко разгибается после длительного согнутого положения;

- резкое напряжение передней крестообразной связки при падении на ногу так, что голень подгибается;

- интенсивное разгибание ноги в случае торможения при долгом беге;

- мощное столкновение твердого предмета с коленом (происходит у жертв аварий, в качестве травм, связанных со спецификой работы).

Травма передней крестообразной связки может быть сопровождена разрывами других хрящей или связок, трещиной в хряще колена, локальным ушибом. Особенно важно своевременно отреагировать на ушиб колена у ребёнка, который диагностируется одновременно с патологическим разрывом передней крестообразной связки. Основы грамотного оказания первой помощи при этой патологии читайте здесь.

Связки имеют плохую склонность к регенерации. Концы сухожилий после разрыва растягиваются и не соединяются. Шрамовая ткань не появляется, срастания не происходит.

Определение патологии

Существует ряд общих сигналов, которые могут свидетельствовать о частичном повреждении передней крестообразной связки:

- простреливающая боль в колене, которая может охватывать бедро и/или голень;

- отек коленного сустава, сглаживание его контуров;

- чрезмерные сложности в движении ногой;

- если частичный разрыв передней крестообразной связки коленного сустава возник в результате падения и сопровождается ушибом, то при незначительных движениях можно услышать хруст в колене.

Подробнее о последствиях несвоевременного лечения хруста читайте в статье «Главный сигнал разрушения сустава – хруст в колене после травмы».

Методы, которые помогут определить частичное повреждение передней крестообразной связки представлены ниже.

Тест переднего «выдвижного ящика». Положение лёжа, поврежденная нога согнута. Проверяющий садится на носок той ноги, что согнута, берёт голень сверху и слегка тянет в свою сторону. Если произошел частичный разрыв передней крестообразной связки, то голень может сдвигаться вперед. Если передняя крестообразная связка не нарушена, то сдвиг голени не произойдет.

Тест Лахмана. Исходное положение такое же, поврежденная нога слегка согнута в колене. Проверяющий берет бедро одной ладонью, а второй рукой слегка тянет коленный сустав назад, обхватив его снизу. В случае, если произошло частичное повреждение передней крестообразной связки, под надколенником выделяется шишка – большеберцовая кость.

Тест с подвижным надколенником. Положение лёжа, ноги выпрямлены. Проверяющий обхватывает больное колено двумя ладонями и пальцами подпирает надколенник, подталкивая его. В нормальном состоянии он сдвигается плавно, а при частичном повреждении передней крестообразной связки появляется ощущение проседания. Это происходит из‐за того, что внутри коленного сустава увеличено давление, так как в месте разрыва усилен кровоток.

Точно диагностировать патологию может только специалист, получив МРТ пострадавшей конечности.

Полезное видео

Из видеороликов вы узнаете технику проведения теста «выдвижного ящика» и теста Лахмана.

осмотр колена тест Лахмана

Лечение повреждения пкс

Выбор метода лечения зависит от степени тяжести, причины возникновения травмы, общего состояния здоровья пациента. Врач может назначить консервативное лечение, используя медикаментозные препараты и методы физиотерапии, или оперативное.

Некоторые факторы, которые влияют на выбор метода лечения:

- разрыв не спровоцировал нестабильность коленного сустава;

- разрыв привёл к нестабильности колена;

- повреждение связки у профессиональных спортсменов;

- разрыв у людей с малоактивным стилем жизни;

- разрыв у подростков и детей;

- частичное дегенеративное повреждение передней крестообразной связки у людей старше 50 лет;

- разрыв с сопутствующими травмами.

Лечение на дому возможно, если проблема не сопровождается сопутствующими патологиями, а задачи связочного аппарата не нарушены. В случае нарушения стабильности коленного сустава назначают операцию.

Консервативное

Начальный этап лечения – расслабление напряженных мышц, обезболивание. Уколы анальгетиков и проведение новокаиновых блокад предусматривают непосредственное влияние на очаг боли и способствуют тому, чтобы ткани срастались.

Анальгетики, используемые для противодействия боли:

- Анальгин;

- Баралгин;

- Дексалгин.

Новокаиновая блокада – метод, предусматривающий введение Новокаина в ткани организма. Новокаин способен блокировать целый ряд рецепторов, подающих болевой сигнал.

Второй этап лечения – прикладывание к коленному суставу пакета со льдом. Холод следует прикладывать на полчаса (с перерывом в 15 минут). Очень важно максимально уменьшить отёк и предотвратить объемное кровоизлияние в суставную полость. Это чревато таким осложнением, как гемартроз, лечение которого проводится с помощью пункций. Пункция колена выполняется в том случае, если из полости коленного сустава необходимо удалить накопившуюся кровь.

Третий этап – создание неподвижного положения для конечности, в которой произошло травмирование. Это осуществляется при помощи гипсового фиксатора. Фиксатор наносится до паховой складки. Срок использования – не меньше 2–3 недель.

Четвёртый этап – восстановление тканей. Особенно важен этот этап при лечении застарелого частичного разрыва передней крестообразной связки коленного сустава. Понадобятся следующие препараты:

- Хондроитин глюкозамин;

- Солкосерил;

- Алфлутоп;

- Актовегин.

Следует взять во внимание также рекомендации на счет питания. Пострадавший в полной мере должен получать необходимые ему витамины и микроэлементы.

Основные необходимые составляющие питания в этот период – белок и кальций. Ими насыщены такие продукты:

- мясо и птица (курица, индейка, говядина, кролик);

- рыба и морепродукты (тунец, лосось, скумбрия, креветки, кальмары, лобстеры);

- фрукты и овощи (банан, авокадо, спаржа, шпинат);

- молочные продукты;

- яйца;

- орехи.

Оперативное

Частичный разрыв связок нельзя вылечить наложением швов. Эта проблема решается только путем артроскопической пластики. Если сращивания в естественных условиях частично разорванной передней крестообразной связки нельзя добиться, в таком случае ее остатки полностью удаляют и заменяют искусственной тканью. Для создания трансплантата можно использовать:

- связки коленной чашечки;

- сухожилия, находящиеся под коленом;

- связки, изъятые у доноров;

- искусственные материалы.

Этапы операции:

- заменитель извлекается из других связок пациента или подбирается искусственный;

- там, где начинается связка, проделывается небольшой проход, формируется специальный микротоннель;

- заменитель болтами крепится на коленном суставе.

Гипс после операции не наносится, пострадавший некоторое время носит специальное фиксирующее средство – ортез.

Реабилитация

После того, как на повреждённую конечность наложили гипс, уже на 3 сутки можно начинать двигаться при помощи костылей. Процесс движения очень важен и с ним не стоит затягивать. Несмотря на то, что движения непосредственно в конечности не будет, статическое напряжение мышц ноги будет способствовать нормальному кровообращению и скорейшему восстановлению ее функций. После операции рекомендуется использовать костыли, чтобы минимизировать нагрузку на конечность.

С 3‐ей недели в обоих случаях лечения можно переходить к лечебной физкультуре. Начинать следует со статического напряжения мышц ноги, плавных сгибательно‐разгибательных движений.

Через несколько дней можно переходить к таким упражнениям:

- подъем на носочки (10 раз по 10 подходов);

- перетаскивание предмета (цеплять стопой ножку стула и тянуть её на себя до полного сгибания конечности);

- ходьба, переходящая в бег;

- упражнения на растяжку (смотрите изображения ниже).

Врач может назначить прохождение следующих физиопроцедур:

- УВЧ‐терапия (применение переменных токов ультравысокой частоты);

- ультразвуковая терапия (микромассаж звуковыми волнами);

- парафинотерапия (тепловой метод воздействия при помощи растопленного парафина);

- магнитотерапия (метод лечения с задействованием магнитного поля);

- массаж.

Более подробно про реабилитацию и лечение читайте здесь.

Выводы

Так как коленный сустав – механизм многогранный, достаточно сложно самостоятельно определить причину возникновения болевого синдрома и выявить травму. Однако, важно сделать это вовремя, так как частичное повреждение передней крестообразной связки способно вызвать сопутствующие осложнения и серьезные последствия, перетекающие в хроническую форму. Чтобы продолжать активную деятельность, следует позаботиться о том, чтобы их целостность была восстановлена.

Частичные разрывы ПКС или рубцевание после острых разрывов обычно наблюдаются после повреждений, подвергавшихся консервативному лечению.

Клиническая картина

Пациенты могут не предъявлять никаких жалоб, либо отмечают чувство неустойчивости во время физической активности, боль, блокады и/или повторные острые ограничения подвижности.

Диагностика

Для определения дальнейшей тактики лечения через 6-8 недель после острого разрыва ПКС планируют контрольный осмотр. В некоторых случаях из-за образования рубцов отмечаются изменения конечной точки.

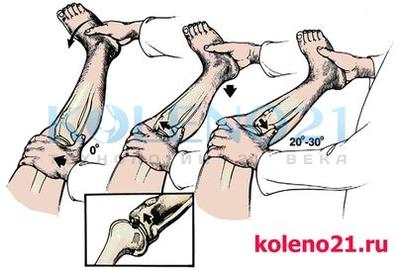

Самый важный клинический симптом – положительный тест Лахмана. Выполняется при сгибании колена не только на 30°, но и под другими углами (от 10° до 50°). Рубцовая ткань, образующаяся после повреждения ПКС, располагается не так, как неизменённая ПКС. Следует учитывать, что положение рубцов «неизометрично». Это можно продемонстрировать на модифицированном тесте Лахмана, когда при сгибании на 20° определяется жёсткая конечная точка, а при 30° и 40° сгибании такая жёсткая точка отсутствует. Это может обусловливать жалобы пациента и наличие жёсткой конечной точки при выполнении теста Лахмана при сгибании коленного сустава на 20°, что не означает субъективной стабильности при всех углах сгибания.

Также необходимо выполнение теста ротационного выдвижного ящика.

Рентгенографическое исследование должно выполняться в двух проекциях. В качестве переднезадней проекции рекомендуется проекция Розенберга (нагрузка весом тела, сгибание в коленном суставе на 45°). Эта техника позволяет визуализировать межмыщелковую вырезку для выявления остеофитов или лигаментоза, а также оценить ширину латеральной и медиальной суставных щелей. Исследование в боковой проекции целесообразно в виде так называемого рентгенологического теста Лахмана, выполняемого при небольшом сгибании одновременно с тестом переднего выдвижного ящика. В этой проекции, помимо выявления «костных» признаков хронической недостаточности ПКС, можно также оценить передний подвывих проксимального отдела большеберцовой кости. Смещение до 3-4 мм допустимо, однако в случае хронического разрыва ПКС смещение может достигать 20 мм, в зависимости от вовлечения прочих связок коленного сустава.

Показания к выполнению МРТ ограничены, так как для постановки диагноза достаточно клинических данных. Тем не менее, это исследование может быть полезным для получения дополнительной информации о сопутствующих повреждениях коленного сустава, в частности – контузии губчатой кости.

Артроскопические данные

Так как большинство разрывов локализуются в проксимальной трети ПКС, место бедренного прикрепления связки необходимо тщательно исследовать. Часто дистальный отдел ПКС выглядит неизмененным. Особое внимание следует уделить ходу проксимальных волокон ПКС, которые могут направляться к месту нормального прикрепления или к ЗКС. Иногда наряду с волокнами связки, сохраняющими нативное направление к месту бедренного прикрепления ПКС, выявляются рубцовые тяжи, направленные к месту прикрепления ПКС или к ЗКС.

Следует выполнить тест Лахмана (смещение большеберцовой кости кпереди при небольшом сгибании), одновременно осматривая место бедренного прикрепления ПКС, чтобы определить, какие из волокон натягиваются в ответ на этот манёвр. Иногда натягиваются только волокна, идущие к ЗКС.

Пальпируя проксимальный отдел ПКС, можно выявить ткани, функционально состоятельные при осмотре, но легко смещающиеся в сторону. В других случаях область проксимального прикрепления ПКС может оставаться свободной.

Лечение

Если при клиническом обследовании выявлен положительный тест Лахмана с жёсткой конечной точкой, а пациент не предъявляет жалоб, разумно отложить выполнение артроскопического вмешательства, разрешить пациенту возвратиться к обычной физической активности. Однако следует запланировать контрольные осмотры с интервалом 3 месяца в течение одного года.

Те же клинические находки через 6-8 недель после операции у пациента, предъявляющего жалобы на боль, нестабильность и блокады, являются показанием к проведению артроскопии. Дальнейшая тактика зависит от состояния ПКС по артроскопическим данным и наличия любых повреждений, связанных с нестабильностью. Если такие повреждения обнаружены, рекомендуется реконструкция ПКС, выполняемая во время этой же операции с согласия пациента.

Если при артроскопии выявлены стабильные рубцы ПКС, а повреждения, связанные с нестабильностью, отсутствуют, рекомендованным методом выбора является индуцирование образования рубцовой ткани.

В некоторых случаях при артроскопии в области бедренного прикрепления ПКС обнаруживают стабильную рубцовую ткань, которая выглядит функционально состоятельной и натягивается при выполнении теста Лахмана. Несмотря на то, что эта рубцовая ткань стабильна и при пальпации, пациент может предъявить жалобы на нестабильность, возникающую во время занятий спортом. В этой ситуации трудно решиться на реконструкцию ПКС, особенно при отсутствии связанных с нестабильностью повреждений. Принимая это решение, важно учитывать моменты или уровень физической активности, при которых возникает нестабильность. Вполне возможно, что рубец или остатки ПКС обеспечивают жёсткую конечную точку при мануальном выполнении теста Лахмана и адекватно стабилизируют коленный сустав. С другой стороны, спортивные нагрузки могут привести к удлинению рубца и спровоцировать нестабильность.

Техника операции

Для усиления образования рубцовой ткани доступны две методики: просверливание спицей и отделение небольшого лоскута надкостницы и кости.

Просверливание спицей.

- Пальпация области прикрепления ПКС щупом,

- Расчистка межмыщелкого пространства,

- Осмотр на наличие повреждений, связанных с нестабильностью,

- Просверливание 5 отверстий в области и вокруг бедренного прикрепления ПКС,

- Пальпация области воздействия щупом.

Отделение лоскута надкостницы и кости:

Вместо сверления для отделения небольшого лоскута кости и надкостницы используют долото.

- Пальпация,

- Расчистка межмыщелкого пространства,

- Осмотр на наличие повреждений, связанных с нестабильностью,

- Отделение лоскута.

Послеоперационное ведение

Частичная нагрузка весом тела (50%) разрешена в течение первых 2-4 недель после оперативного вмешательства, с её последующим повышением до полной. В течение первых 1-2 недель применяют съёмный 20° ортез, который снимают днём во время выполнения упражнений для увеличения объёма движений. Блокируемый брейс применяют до 8 недели. Пациенту запрещены занятия спортом в течение 12 недель после операции (исключение – велотренажер, плавание).

В данной разделе мы хотим подробно остановиться на основных вопросах, касающихся особенностей диагностики повреждений передней крестообразной связки, а также рассмотреть технические особенности наиболее информативных клинических тестов. Как правило, причиной диагностических ошибок являются не только трудности обследования пациентов (особенно в остром периоде травмы), но и погрешности в тактике и технике выполнения клинических тестов. С нашей точки зрения, целенаправленное исследование коленного сустава позволяет в большинстве случаев не только своевременно диагностировать повреждения передней крестообразной связки, но и предположить локализацию и характер её повреждения.

ТЕСТ ПЕРЕДНЕГО «ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА» (ПВЯ) направлен на диагностику повреждений передней крестообразной связки (ПКС) и основан на пассивном смещении голени кпереди. Тест следует выполнять в положении пациента лежа на спине, при согнутом под углом 60 и 90° коленном суставе. Обязательно тестирование сустава в трех положениях голени: нейтральном, наружной и внутренней ротации. Положительным следует считать тот тест, при котором смещение голени кпереди увеличивается более чем на 5 мм.

Схема выполнения теста переднего выдвижного ящика

Схема выполнения теста переднего выдвижного ящикаСледует помнить, что тест ПВЯ может быть положительным при выраженной гипотрофии четырехглавой мышцы бедра и без повреждения ПКС, что доказывает необходимость сравнительного исследования обоих коленных суставов.

В ряде случаев тест ПВЯ может быть отрицательным, что чаще связано с чисто механическими причинами: рефлекторным спазмом мышц конечности при выраженном болевом синдроме, блокадой сустава оторванным фрагментом мениска или свободным хондромным телом.

Для правильной интерпретации теста ПВЯ важно понимать биомеханику связочно-капсульного аппарата коленного сустава при различных положениях голени. Так, при наружной ротации голени в положении сгибания сустава под углом 90° происходит натяжение медиальных стабилизаторов (в то время как задняя крестообразная связка расслабляется), которые могут препятствовать смещению голени кпереди. При внутренней ротации голени медиальные стабилизаторы расслабляются, и их тормозящее действие прекращается. Напряженная в этом положении ЗКС также может мешать точному представлению о степени повреждения ПКС.

Особые трудности могут возникать при диагностике изолированных частичных повреждений ПКС, когда неповреждённый пучок связки, в положении нейтральной ротации препятствует переднему смещению голени. В этих случаях выполнение теста ПВЯ в двух положениях ротации голени позволит изменить биомеханику сохранившегося пучка связки, и более достоверно определить разрыв ПКС.

ТЕСТ LACHMAN является разновидностью теста ПВЯ. Он наиболее информативен для оценки состояния ПКС при невозможности сгибания коленного сустава до 90° и является одним из основных в комплексной клинической диагностике передней нестабильности коленного сустава. Особую ценность этот тест несет в случаях острых травм сустава. Тест Lachman выполняется в положении пациента лежа на спине при сгибании колена под углом в 15-30°. Исследователь располагается со стороны травмированного коленного сустава. Одноименной с поврежденной конечностью рукой он захватывает верхнюю треть голени, а другой рукой — нижнюю треть бедра, после чего производятся попытки смещения голени кпереди, а бедра кзади. При имеющемся повреждении ПКС и достаточном расслаблении мышц происходит отчетливо видимое и ощущаемое смещение голени кпереди.

При выполнении этого теста могут быть допущены ошибки. Так, внутренняя ротация голени может препятствовать её смещению кпереди, что неизбежно приведёт к диагностическим ошибкам. В то же, время по аналогии с тестом ПВЯ, наружная ротация голени будет способствовать большей информативности теста.

Положительный тест Lachman при свежем разрыве

Положительный тест Lachman при свежем разрыве

Pivot-shift тест наиболее информативен при изолированном повреждении ПКС. Сегодня этот тест признан одним из основных, для диагностики и документирования хронической передней нестабильности коленного сустава.

Pivot-shift тест проводится в положении больного лежа на спине. Исследователь поднимает стопу исследуемой конечности и создаёт внутреннюю ротацию голени с одновременным ее отведением. При имеющемся повреждении ПКС происходит подвывих латерального мыщелка большеберцовой кости кпереди. Сустав медленно сгибается. Тест считается положительным, если при угле сгибания коленного сустава в 20-30° отчетливо ощущается смещение (вправление) мыщелка кзади.

Схема выполнения pivot-shift теста

Схема выполнения pivot-shift тестаВажно понимать патогенез этого теста. В положении разгибания и внутренней ротации голени, илиотибиальный тракт располагаясь спереди от латерального надмыщелка бедра, не препятствует смещению латерального мыщелка большеберцовой кости кпереди. При сгибании коленного сустава, илиотибиальный тракт «перескальзывает» через надмыщелок и становится сгибателем голени, возвращая её в нормальное положение.

АКТИВНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПЕРЕДНЕГО ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА основан на переднем смещении голени при активном сокращении четырехглавой мышцы бедра. Этот тест наиболее информативен при хронической нестабильности коленного сустава. Он выполняется в положении пациента лежа на спине при согнутом на 90⁰ коленном суставе и нейтральном положении голени. При активных сокращениях четырехглавой мышцы бедра происходит переднее смещение голени. Важно помнить, что далеко не все пациенты могут продемонстрировать этот тест. Как правило, активный динамический тест ПВЯ бывает положительным у пациентов с хорошим тонусом ЧГМБ.

Артроскопия

является наиболее информативным методом диагностики повреждений коленного сустава, позволяющим с наибольшей точностью определить характер разрыва или отрыва передней крестообразной связки, диагностировать сопутствующие повреждения менисков, хряща и др. Информативность артроскопии по данным мировой литературы приближается к 100 %.

Проксимальный (от бедра) отрыв ПКС.

Субсиновиальный срединный разрыв ПКС.

Разрыв ПКС 5 летней давности. Связка лизирована.

Частичный свежий отрыв ПКС от бедра.

Свежий дистальный отрыв ПКС

Полный свежий проксимальный отрыв ПКС (от бедра)

Полный проксимальный отрыв передней крестообразной связки 2-х месячной давности.

Субсиновиальный разрыв передней крестообразной связки.