Трикуспидальная регургитация 1 степени противопоказания

Трикуспидальная регургитация — это реверсивный ток крови из правого желудочка обратно в предсердие, но не самостоятельный диагноз. Это даже не заболевание, а следствие нарушения работы трехстворчатого клапана, закрывающего проход из правого предсердия в соответствующий желудочек.

Состояние может быть первичным или вторичным, в зависимости от происхождения патологического процесса. Восстановление проводится хирургическими методами.

Перспективы полного излечения хорошие, но только на ранних стадиях, когда анатомических дефектов со стороны сердца и отдаленных систем еще нет.

К счастью, длительность начальной фазы достаточна для тщательной диагностики. Вмешательство плановое, не считая исключительных случаев.

Примерные сроки с момента возникновения отклонения до складывания четкой клиники — 3-6 лет.

Механизм развития

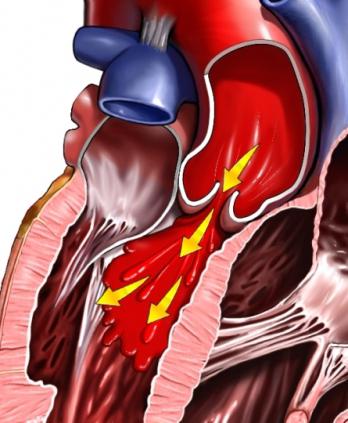

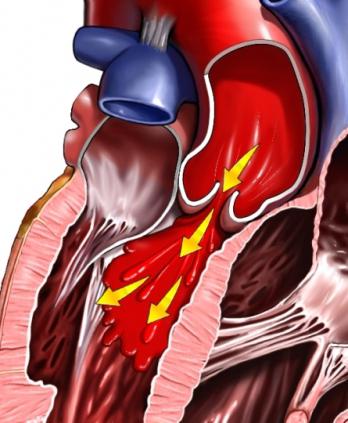

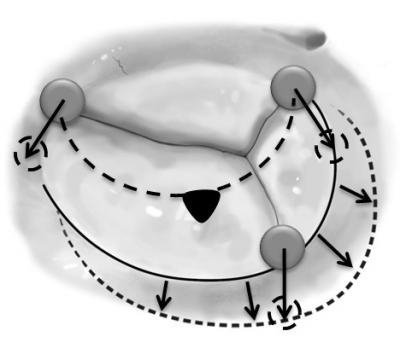

Суть патологического процесса заключается в нарушении гемодинамики на локальном уровне и образовании стойкого анатомического дефекта.

При нормальном положении вещей кровь в кардиальных структурах движется строго в одном направлении, заканчивая цикл в левом желудочке и транспортируясь в аорту, а оттуда в ее ветви по большому кругу.

Сердце представлено группой камер, каждая отделена от другой клапанами, что не позволяет двигаться жидкой соединительной ткани в обратном направлении.

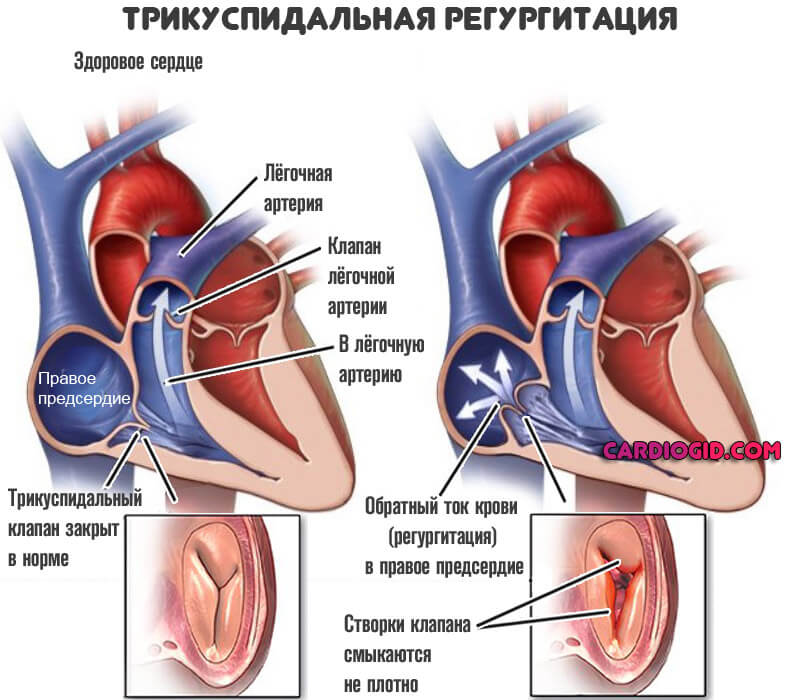

Трикуспидальная структура закрывает просвет между правыми предсердием и желудочком. В случае слабости, недостаточности, пороков соединительной ткани возникает обратный ток крови или регургитация, которая называется соответственно наименованию клапана, который обуславливает состояние.

Итогом отклонения оказывается во-первых, нарушение транспортировки крови по малому кругу, во-вторых, недостаточное ее количество, которое выбрасывается в аорту.

Это приводит к генерализованным отклонениям гемодинамики, гипоксии тканей, полиорганной недостаточности в перспективе.

Формы нарушения

Типизация патологического процесса проводится по двум основаниям.

Исходя из происхождения анатомического дефекта, говорят о:

- Первичной форме. Развивается спонтанно, на фоне собственно кардиальных проблем. В том числе аортальной недостаточности, перенесенных воспалительных, инфекционных состояний и прочих.

Характеризуется большей сложностью с позиции излечения и перспектив восстановления, поскольку коррекции требует не только симптоматическая составляющая, но и приобретенный порок.

Также в данную группу входят врожденные факторы, обусловленные генетическими дефектами и спонтанными деформациями трикуспидального клапана.

- Вторичной разновидности. На фоне текущих патологий отдаленных органов и систем.

Степени регургитации

Другое основание классификации — это степени отклонения от нормы. Также из называют стадиями патологического процесса.

Соответственно выделяют:

- Слабо выраженный тип. 1 степень. Количество возвращающейся крови точно не известно. Объемы струи не превышают 1 см в диаметре. Интенсивность проявлений при минимальной трикуспидальной регургитаци незначительна, либо они полностью отсутствуют, что делает раннюю диагностику вопросом удачного случая. Это лучший момент для начала терапии под контролем кардиохирургов.

- Умеренный тип. 2 степень. Характеризуется нарушением нормального тока крови в объеме 2 см, не более. Восстановление проводится оперативным путем. Клиника минимальна, характеризуется болями в груди, одышкой при интенсивной физической нагрузке. Шансы на полное излечение есть, вероятность формирования стойких кардиальных и внесердечных дефектов присутствует, но он еще не велика. Даже в случае возникновения таковых, вероятность качественной, долгой жизни максимальна.

- Выраженный тип. 3 степень. Струя крови более 2 см в диаметре. Развивается хроническая сердечная недостаточность застойного типа. Перспективы восстановления есть, но они не полные, при этом требуется длительная, пожизненная терапия поддерживающего плана.

- Терминальная фаза. 4 степень. Хирургическая помощь не имеет большого смысла, так как сердце, почки, печень, головной мозг изменены существенно. Восстановление невозможно, требуется паллиативная помощь для обеспечения приемлемого качества оставшегося недолгого периода жизни. Смерть наступает от острой сердечной недостаточности.

Классификации используются для точной оценки состояния пациента, перспектив излечения, определения тактики диагностики и терапии.

Чем опасно заболевание?

Осложнения возникают, начиная с третьей, реже второй стадии патологического процесса. Регургитация трикуспидального клапана определяет такие последствия для здоровья и жизни:

- Острая сердечная недостаточность. Нарушение нормальной работы кардиальных структур. Характеризуется триадой признаков: снижением кровяного выброса, падением локальной и генерализованной гемодинамики, аритмическими процессами. Имеет короткий период развития в остром случае, при скрытом течении длительность формирования полноценной картины — 2-4 недели, смерть наступает в результате остановки работы мышечного органа.

- Кардиогенный шок. Летальное почти в 100% случаев состояние. Не имеет перспектив излечения. Даже при частичном восстановлении присутствует гарантия повторного эпизода.

- Инфаркт. Нарушение питания миокарда, острый некроз тканей и, как итог, снижение функциональной активности. Развивается сердечная недостаточность со всеми последствиями.

- Инсульт. Ишемия головного мозга.

- Опасные формы аритмии, влекущие остановку сердца.

Незначительная регургитация провоцирует фатальные осложнения в 0.3-2% случаев, зачастую это результат случайного стечения обстоятельств.

Гемодинамически значимые формы определяют риск летального исхода в широком диапазоне: от 10 до 70% и выше.

Основная причина смерти — не регургитация, а развивающиеся на ее фоне органические дефекты сердца и систем.

Причины

Факторы становления разделяются на первичные и вторичные, соответственно основным формам патологического процесса.

Первичные факторы

- Отягощенная наследственность. Приводит к становлению недостаточности трикуспидального клапана. Проблемы закладываются еще во внутриутробный период. В данном случае имеет место генетическая предрасположенность. Точный механизм, однако, не известен.

Доказано одно: при наличии больного родителя, дети рождаются с рассматриваемым пороком и регургитацией в 12-15% случаев. Возможны спонтанные дефекты перинатального периода, обусловленные внутренними и внешними факторами.

- Спайки в сердце. Это небольшие фибриновые тяжи, нарушающие нормальное анатомическое строение органа. Развиваются в результате воспалительных процессов любого типа, особенно инфекционного. Это своего рода защитный механизм, как и дальнейшее отложение солей кальция, чтобы изолировать пораженный участок.

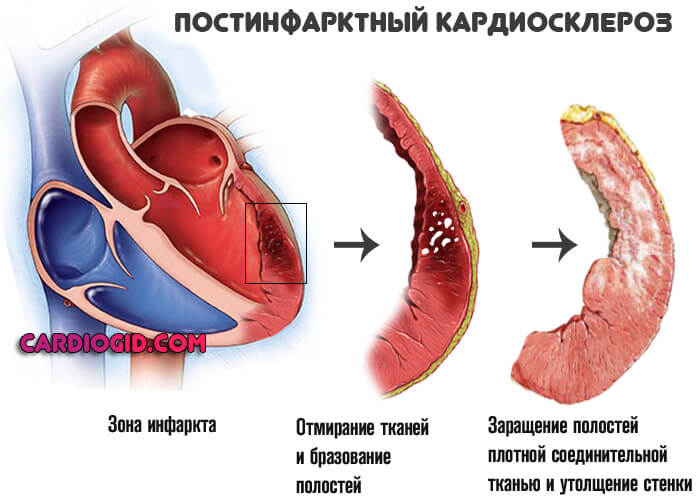

- Перенесенный инфаркт. Заканчивается замещением функционально активных тканей на слабые, рубцовые, не способных к сокращению, проведению сигнала, спонтанному возбуждению.

Если процесс затрагивает трикуспидальный клапан, возможны такие варианты: его полное заращение, стеноз или же функциональная недостаточность, сразу ведущая к выраженной регургитации. Восстановление срочное, хирургическое.

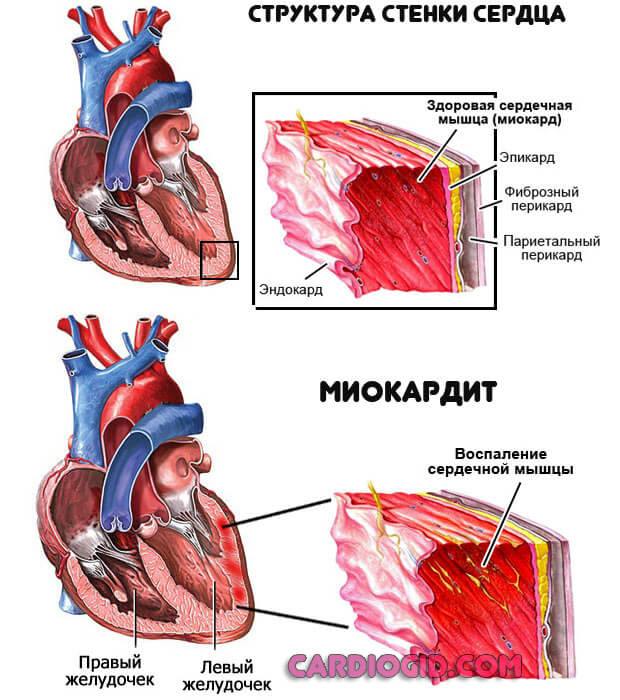

- Воспалительные патологии сердца (миокардит и прочие). Сопровождаются быстрой деструкцией тканей кардиальных структур. Лечение срочное, в стационаре, с применением антибиотиков и НПВП, также стероидных средств, диуретиков.

- Ревматизм. Воспалительная патология хронического характера, с частыми рецидивами и короткими периодами ремиссии. Терапия пожизненная, с применением поддерживающей тактики. При необходимости проводится хирургическая коррекция последствий.

Вторичные факторы

Вторичный патологический процесс обусловлен кардиальными проблемами и внесердечными моментами:

- Легочная гипертензия и становление специфических отклонений анатомического развития сердца. Требует срочного лечения на ранних стадиях, поскольку на поздних смысла уже нет. В основном рискуют курильщики, алкоголики, астматики и пациенты с длительным течением ХОБЛ.

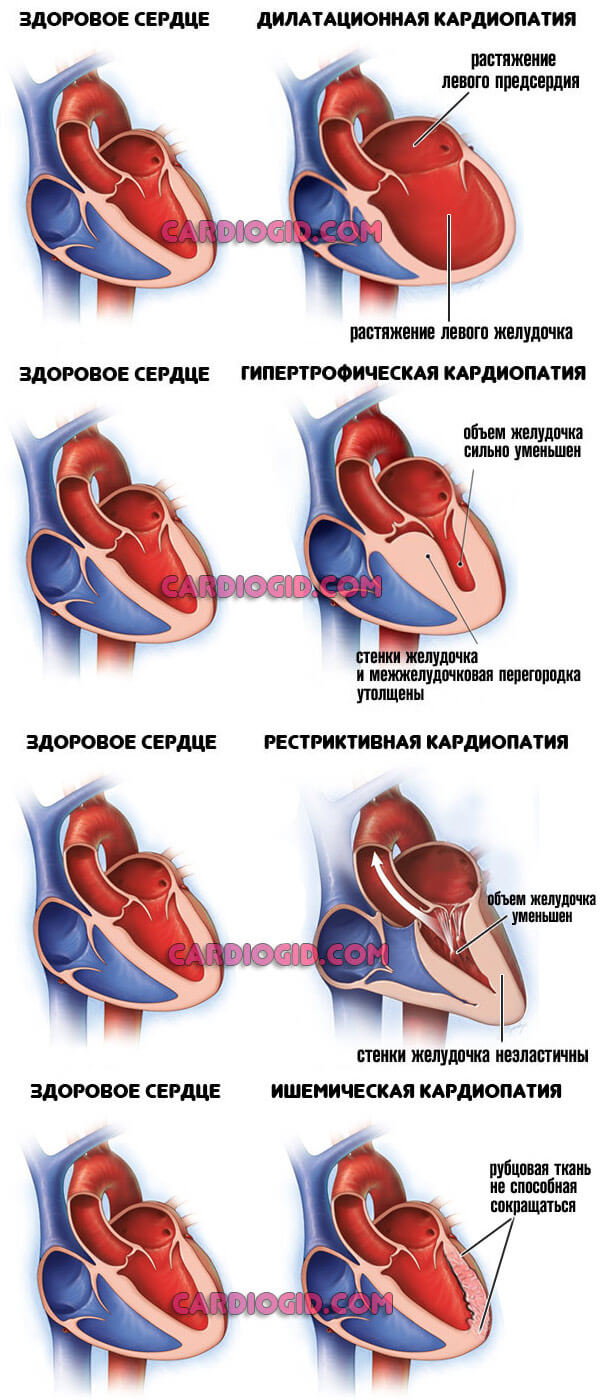

- Кардиомиопатия.

- Эндокринные патологии: гипертиреоз, избыток гормонов коры надпочечников, их недостаток, сахарный диабет и прочие.

Факторы риска

Они непосредственно не обуславливают трикуспидальную регургитацию, но приводят к началу патологического процесса:

- Длительное курение.

- Потребление алкоголя в неумеренных количествах.

- Продолжительный период иммобилизации, без возможности активной деятельности. Для развития требуется много времени, от полугода и более.

- Наркозависимость.

- Неумеренное применение «опасных» препаратов: гликозидов, противоаритмических, гестагенных средств, также гормональных медикаментов, антибиотиков широкого спектра действия.

- Сказываются вредные условия труда на химических, горячих производствах, в шахтах.

Причины рассматриваются в комплексе, возможна система факторов развития.

Характерные симптомы

Проявления зависят от этапа патологического процесса. Гемодинамически незначимая разновидность не имеет признаков вообще.

Среди типичных признаков в остальных ситуациях:

- Поражения печени. Дают знать о себе на поздних стадиях. Определяются болями в правом подреберье, увеличением размеров органа, желтизной кожных покровов из-за избытка билирубина. Возможно постепенное формирование недостаточности.

- Боли в животе неясной локализации. Блуждающие, отдают в подвздошные области. Острый дискомфорт не характерен, потому спутать с клиникой аппендицита невозможно.

- Одышка без видимых причин. Развивается сначала на фоне интенсивных физических нагрузок, затем возникает в состоянии полного покоя. Существенно снижает качество жизни.

- Полиурия. Как итог развивающейся почечной недостаточности. На поздних стадияз (3-4) при преимущественном поражении выделительной системы сменяется обратным процессом. Суточный диурез составляет 500 мл и ниже.

- Тахикардия. Частота сердечных сокращений достигает 120-150 ударов. Они полноценные, регулярные. Тип — синусовый. Реже пароксизмальный.

- Слабость, отсутствие трудоспособности.

- Ощущение постоянного холода. Пациент мерзнет, поскольку падает интенсивность периферического кровообращения.

- Повышение давления в венах. Объективно симптом проявляется набуханием шейных сосудов, их интенсивной пульсацией, видимой напряженностью. Определить признак может не только врач, но и сам пациент или окружающие его люди.

Вместе с тем, АД падает в большинстве случаев. Несущественно, однако, клиническая значимость присутствует. - Отечность нижних конечностей. Как логическое продолжение нарастающей почечной недостаточности.

- Дыхательные проблемы.

В итоге пациент имеет целый комплекс симптомов со стороны как удаленных органов и систем, так и самих кардиальных структур. Причина всех ощущений кроется в нарушении циркуляции крови, как по большому, так и по малому кругу.

Диагностика

Обследование проходит под руководством кардиолога, при доказано процессе продолжает деятельность профильный хирург. Он же занимается назначением лечения.

Схема мероприятий в правильном порядке:

- Устный опрос больного на предмет жалоб, их давности, также сбор анамнеза. Таким образом врач понимает направление дальнейшего обследования.

- Измерение артериального давления. Обычно оно незначительно понижено. Частота сердечных сокращений выше нормы. Ритм правильный, по мере прогрессирования возникают спонтанные преждевременные удары (экстрасистолы).

- Выслушивание звука (аускультация). Определяется синусовый шум обратного тока крови. Тона могут быть как нормальными, так и глухими.

- Суточное мониторирование. Для регистрации показателей кардиальной работы на протяжении 24 часов в динамике. Используется наиболее часто в качестве первого метода, после рутинного обследования. Дает исчерпывающую информацию о движении АД и ЧСС в течение суток.

- Электрокардиография. Оценка функционального состояния сердца.

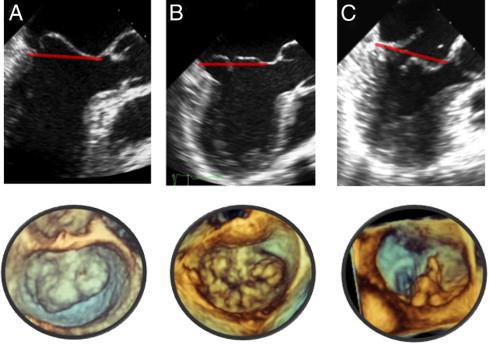

- Эхокардиография. Методика визуализации кардиальных структур. Проводится в первоочередном порядке, поскольку позволяет обнаружить органические отклонения со стороны трикуспидального клапана.

- МРТ или КР (много реже). Проводится для детализации изображения сердца и окружающих тканей.

- Измерение давления в легочной артерии.

- Нагрузочные тесты. На ранней стадии, позже не применяется из-за значительной опасности.

Методики направлены как на констатацию факта анатомического дефекта, так и на верификацию предполагаемого диагноза.

Методы лечения

Терапия проводится под полным контролем кардиохирурга. Способы воздействия зависят от этапа патологического процесса.

Трикуспидальная регургитация 1 степени — это лучший момент для начала терапии. Но симптомов еще нет, выявление инцидентальное (случайное), сложностей не представляет при целенаправленном поиске.

На данном этапе показано динамическое наблюдение в течение 3-5 лет. В отсутствии прогрессирования, при стагнации процесса, нет необходимости в лечении. Порой пациенты могут жить, не подозревая о своем состоянии, качественно, без больших ограничений.

Трикуспидальная регургитация 2 степени и выше корректируется строго хирургическими путями. Вариантов вмешательства несколько.

Но до этапа лечения требуется стабилизировать состояния больного, если на то есть время (плановые операции).

Применяются препараты:

- Антиаритмические в минимальной дозировке для восстановления приемлемой частоты сердечных сокращений (Амиодарон, Хиндин).

- Бета-блокаторы (Метопролол).

- Гликозиды. С целью нормализовать сократительную способность миокарда.

- Кардиопротекторы.

- Антикоагулянты. Для предотвращения образования тромбов, которые обуславливают частую преждевременную смерть больных.

- Диуретики в рамках терапии ранних проявлений почечных состояний.

Длительность подготовительного периода варьируется от 2 до 4 месяцев, возможно больше.

К моменту оперативного вмешательства ритм должен быть стабильным, правильным, артериальное давление в пределах эталонного значения или близко к тому.

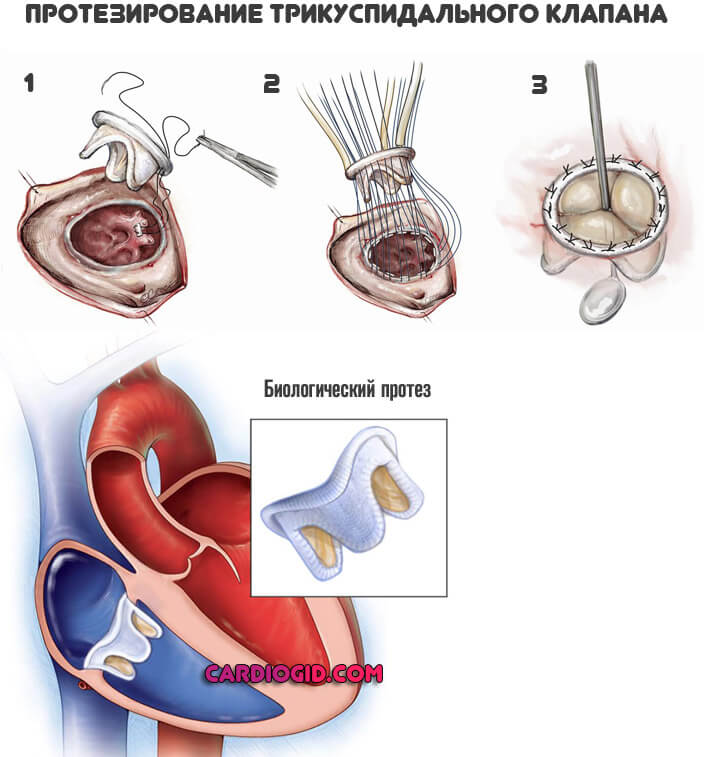

В зависимости от стадии патологического процесса и характера изменений показаны пластика или протезирование трикуспидального клапана. Оба способа, в целом, равнозначны.

Коррекция патологий и дефектов отдаленных органов проводится под контролем профильных специалистов. Перечень методик широк, определяется исходя из тяжести процесса.

Внимание:

Применение народных средств невозможно. Поскольку эффект от них при органическом отклонении со стороны кардиальных структур нулевой.

Изменение образа жизни также не сыграет ключевой роли. Имеет смысл отказаться от курения, алкоголя и наркотических веществ. При проведении тяжелой терапии сторонних патологий рекомендуется коррекция у лечащего специалиста.

Прогноз

Зависит от стадии и характера терапии.

- На первой стадии выживаемость 100%, особенно, если прогрессирования состояния нет.

- Вторая ассоциирована с вероятностью в 85%.

- Третья — 45%.

- Четвертая или терминальная ставит крест на больном, не давая шансов. Медиана составляет 1-2 года, часто еще меньше.

При проведении комплексной терапии есть вероятность стабилизировать состояния даже самых тяжелых пациентов, продлив жизнь на несколько лет.

Благоприятные прогностические факторы:

- Период молодости.

- Отсутствие соматических патологий, вредных привычек, осложнений после проведенной операции.

- Хороший семейный анамнез.

- Отклик на проводимое лечение.

- Редукция симптоматики.

Определение возможного исхода ложится на плечи кардиолога. Для того, чтобы сказать что-либо конкретное, нужно как минимум провести полную диагностику.

В заключение

Регургитация трикуспидальная — это обратный заброс крови: из правого желудочка обратно в предсердие в время сокращения сердца.

Характеризуется нарушением локальной гемодинамики, падением выброса, сократимости миокарда.

Восстановление эффективно только на первой стадии, затем возникают осложнения разно степени тяжести.

Лечение строго хирургическое, с применением искусственных протезов или восстановления анатомической целостности, структуры трехстворчатого клапана.

Трикуспидальная регургитация — это одна из разновидностей пороков сердца, при которой происходит обратный заброс крови во время систолы из правого желудочка в полость правого предсердия. Причиной этому служит недостаточность трехстворчатого (трикуспидального) клапана, т. е. неполное смыкание его створок. Регургитация трикуспидального клапана бывает приобретенной или врожденной.

Происхождение термина

Слово «регургитация» произошло от латинского gurgitare — «наводнять» — и приставки re-, обозначающей обратное действие, т. е. оно предполагает обратное нормальному направлению течение. В данном случае — обратное течение крови.

Причины врожденной трикуспидальной регургитации

Наиболее частыми причинами этой врожденной патологии служат:

- недоразвитие створок клапана;

- аномальное развитие (количество) створок клапана;

- дисплазия соединительной ткани;

- синдром Элерса-Данлоса;

- синдром Марфана;

- аномалия Эбштейна.

Трикуспидальная регургитация у плода изолированно встречается очень редко, обычно она комбинируется с другими пороками сердца. Эта недостаточность клапана может входить в состав митрально-аортально-трикуспидального порока.

Причины приобретенной трикуспидальной регургитации

Регургитация трикуспидального клапана приобретенная встречается гораздо чаще, чем врожденная. Она бывает первичная и вторичная. К первичным причинам данной патологии можно отнести ревматизм, наркоманию, карциноидный синдром.

- Ревматизм — это самая частая причина данной патологии. В 20% случаев именно рецидивирующий ревматический эндокардит ведет к деформации (утолщению и укорачиванию) створок клапана, таким же образом изменяются и сухожильные нити. Очень часто к данной патологии присоединяется стеноз правого предсердно-желудочкового отверстия. Такое сочетание называется комбинированным трикуспидальным пороком.

- Разрыв папиллярных мышц также может привести к трикуспидальной регургитации. Подобные разрывы случаются при инфарктах миокарда либо могут иметь травматическое происхождение.

- Карциноидный синдром тоже может привести к этой патологии. Он возникает при некоторых видах онкологии, например, раке тонкого кишечника, яичников или легких.

- Прием тяжелых наркотиков очень часто приводит к инфекционному эндокардиту, а он, в свою очередь, может стать причиной трикуспидальной регургитации.

Причинами вторичной трикуспидальной недостаточности чаще всего служат следующие заболевания:

- дилатация фиброзного кольца, возникающая при дилатационной кардиомиопатии;

- высокая степень легочной гипертензии;

- слабость миокарда правого желудочка, которая встречается при так называемом легочном сердце;

- хроническая сердечная недостаточность;

- миокардит;

- миокардиодистрофия.

Симптомы у детей

Врожденная трикуспидальная регургитация у детей грудного возраста в 25% случаев проявляется как наджелудочковая тахикардия или фибрилляция предсердий, позднее может выявиться тяжелая сердечная недостаточность.

У детей более старшего возраста даже при минимальных нагрузках появляется одышка и сильное сердцебиение. Ребенок может жаловаться на боли в сердце. Могут наблюдаться диспептические расстройства (тошнота, рвота, метеоризм) и боли или ощущение тяжести в области правого подреберья. Если происходит застой в большом круге кровообращения, то появляются периферические отеки, асцит, гидроторакс или гепатомегалия. Все это очень тяжелые состояния.

Симптомы заболевания у взрослых

Если данная патология приобретена в более позднем возрасте, то на начальном этапе человек о ней может даже не подозревать. Незначительная трикуспидальная регургитация проявляется только у некоторых пациентов пульсацией шейных вен. Других симптомов пациент не отмечает. Регургитация трикуспидального клапана 1 степени может никак себя не проявлять. Обычно эта патология обнаруживается совершенно случайно при очередном медосмотре. Пациент проходит эхокардиографию, при которой у него обнаруживается трикуспидальная регургитация 1 степени. Что это такое — он узнает только после обследования. Таких больных обычно ставят на учет у кардиолога и наблюдают.

При более тяжелой недостаточности клапана наблюдается значительное набухание яремных вен. В этом случае, если справа к яремной вене приложить ладонь, то можно ощутить ее дрожание. В тяжелых случаях данная патология приводит к дисфункции правого желудочка, мерцательной аритмии или может спровоцировать сердечную недостаточность.

Диагностика

Диагноз «трикуспидальная регургитация 1 степени» или какой-то другой можно поставить только после тщательного обследования больного. Для этого необходимо пройти следующие процедуры:

- физикальный метод обследования, т. е. выслушивание при помощи стетоскопа тонов и шумов сердца;

- ЭхоКГ (эхокардиография) — это УЗИ сердца, которое выявляет функциональное и морфологическое состояние сердечной мышцы и клапанов;

- ЭКГ, при котором можно увидеть признаки увеличенного правого предсердия и желудочка сердца;

- рентген грудной клетки — при данном исследовании также обнаруживаются увеличенные размеры правого желудочка, можно увидеть признаки легочной гипертензии и деформацию митрального и аортального клапанов;

- производят биохимическое исследование крови;

- общий анализ крови;

- катетеризация сердца — эту новейшую инвазивную процедуру применяют как для диагностики сердечных патологий, так и для лечения.

Классификация

Мы выяснили, что регургитация трикуспидального клапана по этиологии может быть врожденной и приобретенной, первичной (органической) или вторичной (функциональной). Органическая недостаточность выражается деформацией клапанного аппарата: утолщением и сморщиванием створок клапана или их обызвествлением. Функциональная недостаточность проявляется при дисфункции клапана, вызванной другими заболеваниями, и проявляется разрывом папиллярных мышц или сухожильных хорд, а также нарушением фиброзного кольца.

Степени заболевания

Различают 4 степени данного заболевания, которые характеризуются длиной заброса струи обратного тока крови в полость правого предсердия.

Трикуспидальная регургитация 1 степени — что это такое? В этом случае обратный заброс крови незначителен и едва определяется. При этом больной ни на что не жалуется. Клиническая картина отсутствует.

При диагнозе «трикуспидальная регургитация 2 степени» обратная струя заброса крови осуществляется в пределах 2 см от стенок клапана. Клиника при данной стадии болезни почти отсутствует, может быть слабо выражена пульсация яремных вен.

Регургитация трикуспидального клапана 3 степени определяется забросом обратного тока крови более 2 см от трехстворчатого клапана. Больные кроме пульсации шейных вен могут ощущать сердцебиение, слабость и быструю утомляемость, даже при малых физических нагрузках может наблюдаться незначительная одышка.

Заболевание 4 степени характеризуется выраженной струей заброса обратного тока крови на большом протяжении от клапана в полость правого предсердия. При тяжелом течении у больного могут наблюдаться симптомы выраженной сердечной недостаточности и легочной гипертензии (легочная и трикуспидальная регургитация). В данном случае к симптомам, перечисленным выше, присоединяются и другие. А именно: отеки нижних конечностей, ощущение пульсации слева в грудине, которая усиливается на вдохе, нарушение тонов сердца, холодные конечности, увеличение размеров печени, асцит (накопление жидкости в брюшной полости), боли в животе, а при ревматической природе данного заболевания может наблюдаться аортальный или митральный порок.

Лечение

Методы лечения зависят от степени заболевания, а также от того, сопровождается оно другими пороками сердца и патологиями или нет. При диагнозе «регургитация трикуспидального клапана 1 степени» лечения, как правило, никакого не требуется. Такое состояние медики рассматривают как вариант нормы. В случае, если трикуспидальная регургитация 1 степени вызвана каким-то заболеванием, например, болезнью легких, ревматизмом или инфекционным эндокардитом, то следует проводить терапию заболевания-провокатора. Если избавиться от основного заболевания, прекратится и дальнейшая деформация трехстворчатого клапана. Итак, трикуспидальная регургитация 1 степени — что это такое и как ее лечить, теперь понятно. Рассмотрим следующую стадию данного заболевания.

Регургитация трикуспидального клапана 2 степени часто также не требует лечения. Если эта патология сопряжена с другими пороками или заболеваниями сердца, например, сердечной недостаточностью, то нужно проводить лечение консервативными методами. Для этого применяют мочегонные средства для снижения отечности и препараты, расслабляющие гладкую мускулатуру стенок кровеносных сосудов (вазодилататоры). Других мер трикуспидальная регургитация 2 степени не требует.

Лечение 3 и 4 степени также направлено на устранение заболевания, вызвавшего регургитацию. В случае если оно не приносит результатов, показано оперативное вмешательство. При этом предусмотрена пластика створок клапана, их аннулопластика (подшивание эластичного или жесткого кольца, также возможно ушивание клапанного кольца путем наложения швов) или протезирование.

Митральная регургитация

При несостоятельности митрального клапана, когда его створки смыкаются недостаточно плотно, возникает обратный поток крови из левого желудочка в полость левого предсердия в период систолы. Такое состояние называется митральной регургитацией или пролапсом митрального клапана. Данная патология, как и трикуспидальная регургитация, может быть как врожденной, так и приобретенной. Причины и диагностика при диагнозе «митральная» и «трикуспидальная регургитация» также схожи. Степеней, определяющих тяжесть заболевания, всего 4, они зависят от количества обратного тока крови:

- 1 степень — митральная регургитация незначительна;

- 2 степень — митральная регургитация умеренна;

- 3 степень — митральная регургитация значительно выражена;

- 4 степень — митральная регургитация тяжелая, нередко имеет место осложненное течение.

Незначительная митральная, трикуспидальная регургитация 1 степени, не вызывающая объективных жалоб у больного, никакого лечения не требует. Терапевтическое лечение проводят при осложненном течении болезни, например, нарушениях ритма сердца или легочной гипертензии. Оперативное вмешательство показано при выраженной или тяжелой митральной недостаточности, в этих случаях делают пластику или протезирование клапана.

Сочетание митральной и трикуспидальной недостаточности

Нередко митральная и трикуспидальная регургитация диагностируются одновременно у одного больного. Врач-кардиолог после детального обследования и получения результатов анализов примет решение о тактике лечения такого больного. Если недостаточность клапанов выражена незначительно, возможно, никакого лечения не понадобится, но надо будет периодически наблюдаться у кардиолога и проходить необходимые обследования.

Если установлена причина, вызвавшая недостаточность клапанов, то будет назначено терапевтическое лечение, направленное на устранение заболевания-провокатора. В случае отсутствия положительной динамики показано лечение регургитации хирургическим путем. Обычно это бывает при выраженной и тяжелой степени заболевания.

Пациентам, которые прошли хирургическое лечение недостаточности клапанов, обычно назначается прием непрямых антикоагулянтов.

Прогноз

Вторичная регургитация считается прогностически наиболее неблагоприятной. Гибель больных в этом случае обычно происходит от инфаркта миокарда, нарастающей сердечной недостаточности, пневмонии или легочной эмболии.

По статистике после хирургического лечения недостаточности сердечных клапанов выживаемость пациентов до 5 лет и более составляет 65% после протезирования и 70% после аннулопластики.

Прогноз благоприятный при диагнозе «трикуспидальная регургитация 1 степени». Что это такое, больные обычно узнают только при профилактических осмотрах. При незначительной недостаточности сердечных клапанов прямой угрозы для жизни нет.

Заключение

Профилактика митральной и трикуспидальной недостаточности заключается в предупреждении заболеваний, провоцирующих несостоятельность клапанов. А именно, лечение ревматизма и других заболеваний, вызывающих повреждение сердечных клапанов.